作者:鄭子艷 張 鵬,分別系首都師范大學美術學院博士生、教授

圖片由作者提供

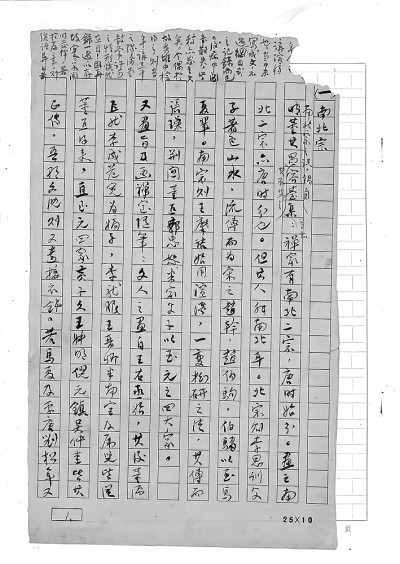

北京大學圖書館藏鄧以蟄《山水畫的南北宗》手稿 圖片由作者提供

《藝術家的難關》 圖片由作者提供

《鄧以蟄論美學與藝術》 圖片由作者提供

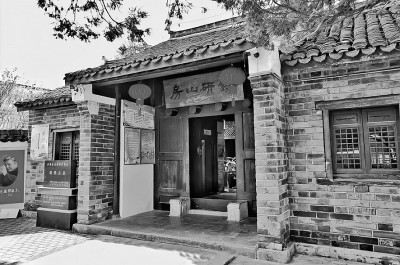

鄧家祖屋鐵硯山房 圖片由作者提供

鄧以蟄全家福,前排為鄧以蟄夫婦,后立者為女兒鄧仲先(中)、鄧茂先(左)、兒子鄧稼先。圖片由作者提供

學人小傳

鄧以蟄(1892—1973),字叔存,別署鈍蟄,安徽懷寧人。美學家、藝術理論家。1907年赴日留學,先后就讀于東京弘文學院、早稻田大學,1917年赴美留學,入紐約哥倫比亞大學學習哲學、美學,回國后在北京大學、廈門大學、清華大學等高校任教。著有《書法之欣賞》《藝術家的難關》《畫理探微》《六法通詮》《辛巳病余錄》等。

“藝術畢竟為人生的愛寵的理由,就是因為它有一種特殊的力量,使我們暫時得與自然脫離,達到一種絕對的境界,得一剎那間的心境的圓滿。”這是鄧以蟄談論藝術創造時提出的觀點,道出了他對藝術與美的態度:美與心靈相關,能夠使人獲得心境的圓滿。這或許正是他畢生致力于闡揚美的精神境界、中國書畫美學的本心。

鄧以蟄是20世紀中國現代美學研究的代表性人物之一。他1907年赴日本留學,1917年赴美留學,在哥倫比亞大學攻讀哲學與美學的六年間,對西方現代美學理論進行了系統學習。回國執教后,鄧以蟄將目光轉向中國古代書畫及藝術理論,研究中國書畫之精神、氣韻、形式、境界。以對傳統書畫的認識與理解為“體”,以西方美學理論為“用”,鄧以蟄深情投入中國書畫、美學研究,如唐人張彥遠在《歷代名畫記》所言:“唯書與畫,猶未忘情。”

鄧以蟄之子、核物理學家鄧稼先說:“父親的人生追求,對教學的嚴肅認真,待人的真誠,生活的樸素,特別是他那強烈的愛國心和民族自豪感,深深地影響著我。他那嚴于律己、寬容待人的性格,給我留下了難忘的印象。他和他的同代人,在學術上相互切磋,國難當頭時彼此關心幫助的情景,使我感受到中國知識分子肩負著國家強盛、民族振興的重任。”

負笈海外,孜孜以求

1892年,鄧以蟄出生于安徽懷寧,是清代碑學、篆刻、書畫大家鄧石如的五世孫。其父鄧藝孫精于中國古代詩論,雅擅詞翰,畢生從事教育事業,對鄧以蟄走上學術道路有著重要影響。兄長鄧仲純與鄧以蟄一同留學日本,專攻醫學,與同鄉陳獨秀有密切交往,后于醫學界頗具聲名。其弟鄧穆、鄧以從亦為學人,曾任教于復旦大學、青島大學等高校。

鄧以蟄的同鄉好友,教育家、考古學家程演生這樣描述他的家世:“少好選學,為文艱奧,戛戛獨造,家承藝苑,收藏極豐。乾嘉道咸以來,名賢學者與完白山人、少白先生往還,書翰圖畫,庶皆保存。其居鐵硯山房在縣北鄉白麟坂,固吾鄉文獻之府也。”(《長楓詩話》稿本,安徽省博物館藏)“完白山人”即是鄧石如,“鐵硯山房”為鄧以蟄少時所居,也是鄧稼先的出生之所,以鄧石如受清代學者畢沅所贈四鐵硯而得名。

在追憶年少生活時,鄧以蟄曾寫道:“吾幼時常居樓,坐對行循,起臥恒不去目前者,乃一絕好之大癡之《富春山居》或九龍山人之《溪山無盡》長卷。四時朝暮,風雨陰晴,各呈異態,直不待搜筐篋,舒卷把玩而后適也。”(《辛巳病余錄》)鄧以蟄自幼受中國傳統書畫藝術熏陶,培養了對傳統書畫的審美,與中國書畫結下不解之緣。

除家學淵源之外,鄧以蟄的美學之路也與其所受學校教育緊密相連。生于社會環境巨變的20世紀初,鄧以蟄的成長、教育之途注定是新與舊、中和西的交織,這也為他日后以西方現代美學視角解讀傳統中國書畫理論埋下了基石。8至12歲間,鄧以蟄入私塾讀書,13歲轉入安慶尚志學堂,14歲入蕪湖安徽公學,這是其求學之路的第一階段,奠定了深厚的國學基底。1907年,和彼時許多渴求新知的青年人一樣,鄧以蟄為著振興中華的目標負笈海外,先后到日本、美國留學,這是他開拓現代學術視野,接觸西方哲學和美學的關鍵時期。這段留學經歷如同打開了“第二扇窗”一般,使他能夠成為融通中西的學者。

赴日留學的四年間,鄧以蟄先后在東京宏文學院、早稻田大學學習。在東京,他與鄧仲純、陳獨秀等人同寓一舍。這些年輕人懷著強烈的求知、求新、求變欲望,他們時常聚首,交流新思想,還一同學習、翻譯外國詩詞,將中國古詩譯成英文,把外國名詩譯成中文,并創作書畫互贈。蘇曼殊作《葬花圖》,陳獨秀題詩,并在詩后題記《曼上人作該圖贈以蟄君為題一絕》。此畫一直被鄧以蟄掛在自己的書齋之中,作為此段情誼的象征。

1917年,鄧以蟄赴美入哥倫比亞大學攻讀哲學與美學。從大學到研究院的六年時光,他廣泛涉獵西方哲學與美學經典著作,受到諸多美學思想影響,如克羅齊的直覺表現說,黑格爾的辯證法,柏拉圖的理念論、摹仿論、靈感說等,這些在鄧以蟄后來的美學論述中都有所體現。

那時國內正值新文化運動勃興,在美學方面,在打破舊有范式的同時,亟須引入西方理論為中國美學的現代化提供新的觀念、方法。鄧以蟄赴海外求學,其優勢正在于可以運用西方理論系統研究中國書畫,提出具有創新意識的書畫史觀。他曾致書陳獨秀等人,言及“邇來偶于國內報紙得悉兄等近在大學種種創業革新,皆吾輩日常所輾轉思維……糞塵毒霧之中,對此嶄然靈光,既驚且喜。然吾國文藝復興,要自兄等始耳”,表現出對新文化運動的積極關注和支持,還對彼時日本在國際上丑化中國的行為表示譴責。

鄧以蟄支持新文化運動,也堅定擁護本民族傳統文化藝術,這樣的態度始終貫穿于他的學術人生之中。1923年,因母親去世,鄧以蟄中斷學業,回國任北京大學哲學系教授,并在北平藝專講授美學、美術史課程。1933至1934年,他出訪意大利、比利時、西班牙、英國、德國、法國等歐洲國家,遍訪各國歷史名勝及博物館、美術館,并游歷巴黎大學半年,再度加深了對西方藝術的認識。

鉤玄提要,兼容中西

鄧以蟄是被歷史煙云所遮蔽的一位美學家。雖然學界將其與宗白華并稱為“南宗北鄧”,但就今日大眾對他們的熟悉程度而言,二人似乎未能達到齊名的程度。

聞一多先生曾這樣評價鄧以蟄曰:“作者一向在刊物上發表的文章并不多(恐怕總在五數以下),但是沒有一篇不佶屈聱牙,使讀者頭痛眼花,茫無所得,所以也沒有一篇不刊心刻骨,博大精深。”(《鄧以蟄〈詩與歷史〉題記》)聞一多十分懇切地指出了鄧以蟄未能蜚聲美學界的原因,一是他的著述數量相對較少,二是其行文“佶屈聱牙”,其中的深刻與晦澀帶來了一定的閱讀門檻。

《鄧以蟄全集》僅35萬字左右,但著述數量的多少不等于研究程度的深淺,他耗費心血所撰寫的文章,盡管有晦澀艱深之處,但也不乏肯埋頭咬牙領悟其中精妙的讀者。從《藝術家的難關》到《畫理探微》《六法通詮》《書法之欣賞》,鄧以蟄將自己的心血和對美學的追求,悉數融入一篇篇著述之中。

鄧以蟄在北京大學和北平藝專任教期間,關注畫壇與新文藝的發展,借鑒西方理論深入思考、闡釋美學本質問題。1924年參觀中日繪畫展覽會后,他連續發表《中日繪畫展覽會的批評》《續評中日現代藝術》兩篇文章,犀利地提出了對當下中國畫發展道路的思考。他談及藝術創作中“影響”和“模仿”的區別:“模仿”乃削奪自然,易有枯燥無味之自陷;“影響”則有自己的生長、步驟和積累。這闡明了面對西方藝術,當代中國藝術家究竟該如何接受和學習的問題。文章還提出,藝術之本質在于創造,應先“打開自己覺性之門”,再“用你誠摯的感情于其中”,而非舞弄筆法。無疑,這篇文章針對的是彼時畫界出現的復古守舊和懸奇立異兩種傾向,在提出批評的同時,也蘊含著鄧以蟄對新藝術發展的期盼。

更具代表性的則是《藝術家的難關》一書。1928年由北京古城書社出版的《藝術家的難關》,收錄了鄧以蟄在《晨報副刊》上陸續發表的八篇文章,展現了他對柏拉圖、叔本華、康德、克萊夫·貝爾、萊辛等西方學者理念的掌握與再闡釋,表現了鄧以蟄早期的藝術思想體系。其中《藝術家的難關》一文討論了藝術家的創作如何突破“自然”范疇,即本能、人事、知識等一切產生束縛的關口,進入“純形世界”。這篇文章主張,藝術要鼓勵鞭策人類的感情,而非滿足低級官能快感的需求,盡管“這鼓勵鞭策也許使你不舒服,使你寒暑表失了以知識本能為憑借的膚泛平庸的暢快”。在他看來,正因如此,藝術史上許多造境極高的作品遭到一般觀者、讀者的非難。這體現了鄧以蟄對于藝術的本質、功能與境界有深刻認識。此書中的《詩與歷史》一文著重討論詩歌美學。在這篇文章中,鄧以蟄漫步于中西藝術之間的心境更加明顯。他稱宋詞為印象派,馳騁于幻想的七言詩為浪漫派,而屈原的離騷、但丁的神曲、歌德的詩劇被他一同劃分為“極境”之詩,讀來充滿美感。《民眾的藝術》是其為北京藝術大會所作。受馬克思主義思想影響,此文通篇論述藝術發展與生命、工作、民眾密不可分的關系,言及“藝術根本就是民眾”,提倡為民眾的藝術,具有相當的進步意義。

1934年訪游歐洲回國后,鄧以蟄逐步將精力集中于中國書畫領域研究,進一步發揮其融通中西的藝術修養,以現代美學觀點對傳統中國畫論進行探討,尤以集中創作于20世紀30年代末至40年代的《書法之欣賞》《畫理探微》《六法通詮》作為代表。發表于1946年的《畫理探微》,分“論畫之工具——‘筆畫’”“論藝術之‘體’‘形’‘意’‘理’”“論‘理’——氣韻生動”三部分。鄧以蟄在此文的小引中寫道:“慨然于舊套陳言,鮮聞新意,乃陳鄙說,謬見悅服。因掇拾前后所論,成此一篇,命之曰《畫理探微》。曰‘理’曰‘微’。蓋所以示與畫法畫評殊科,而試作哲理之探討焉耳。”可知,作為一名現代學者,鄧以蟄不滿足于當時的傳統藝術理論研究,渴望具有開創性的新觀點。面對西方藝術的沖擊,固守傳統或簡單套用西方標準是行不通的,必須有基于深度理解的新理論建構。故此,他于文中提出了中國繪畫美學體系的重要框架,即“體—形—意”“生動—神—意境(氣韻)”,兩個理論體系一個回答了中國畫“是什么”“如何創作”的問題,另一個則回答了“如何評價”和“價值何在”的問題,二者相互關聯,是鄧以蟄對于中國繪畫歷史發展的理論概括。在西方繪畫沖擊下,一些人以色彩、立體感、光影等西方繪畫標準將中國畫冠以“不科學”“落后”之名,這篇文章將中國畫理論從一種技藝經驗概括為具有哲學內涵的美學體系,也是對此類論調的一種回應。

鄧以蟄苦心孤詣鉆研學術,業余生活中,他喜愛自然之美,對人熱心、謙和。鄧稼先回憶,鄧以蟄熱心生活,寧靜樸實。在清華大學任教期間,鄧以蟄總是獨自在清幽的荷塘邊散步,也常去圓明園。在北大燕園居住期間,逢著天氣好時,他便在未名湖邊曬著太陽沉思凝想,欣賞滿湖盛放的荷花。或去頤和園,在僻靜的后山小路中漫步,感受大自然的魅力。在日常生活中與學生、友人交往時,鄧以蟄則顯示出樸實、熱心的一面。有學生向其請教書畫知識,他總是耐心細致地指導。憶及先師,武漢大學教授、美學家劉綱紀說:“他經常連我當時缺少興趣的一些有關鑒別古畫的知識(如不同時代的紙張、裝裱、題款的方式、印章等)都一一詳加講解傳授。直到我自己也‘為人師’之后,回想起來才深深感到要如此耐心地對待自己的學生,絕不是一件容易的事。”(劉綱紀《中國現代美學家和美術史家鄧以蟄的生平及其貢獻》)

任教清華大學期間,鄧以蟄和同道友人熱忱交往,與政治學家錢端升、文學家沈從文、哲學家金岳霖、詩人徐志摩等一道談論藝術、哲學。他們在金岳霖家開“星期六碰頭會”,把林徽因家稱為“太太客廳”,在一起聚會談天,時常欣賞鄧以蟄帶來的畫作。金岳霖在一篇文章中寫“火爐一砌,老朋友的畫就掛上了”,“老朋友”便是鄧以蟄。

應該說,鄧以蟄對自然環境的感受力,待人的真誠,與其美學追求是分不開的,他正是通過生活這一途徑,領悟美學的真諦,也驗證了“美是生活”這一現實主義美學命題。

慷慨捐贈,化私為公

鄧以蟄一生鐘情于中國書畫,這不僅體現在對美學理論的研究和闡釋,也見于他對文物的收藏與鑒賞。鄧以蟄家中收藏極豐,其中既有鄧石如的作品,也有其他世代傳承的作品。此外,鄧以蟄多年來亦節衣縮食購藏了不少書畫珍品。部分藏品或在戰火紛飛中遺失,有的因貧病交加無奈變賣,但先祖鄧石如的墨跡始終保存完好。

1933年,日本學者藤冢鄰曾數次到鄧以蟄家中拜訪,“屢訪其西城北溝沿寓居,得展賞完白之肖像、遺品,清代、李朝之手札等數十件。意外奇緣,驚喜不知所措。”鄧以蟄還利用這些藏品進行教學。鄧稼先回憶父親時談道:“他耐心細致地指導學生分辨鑒賞古字畫真跡,指出其特點,不怕麻煩地將家中藏畫懸掛起來,一一指給學生看,并作詳盡的講解。”

1941年,鄧以蟄作《辛巳病余錄》,發表于沈兼士主編的《辛巳文鈔》。此文詳盡著錄其所藏文物,并從美學、史學視角進行考證、評析。文章小引說:“‘病余錄’云者,蓋余之身外之物,如文字及一部分書籍于丁丑病初焚失已盡。”“書與畫則于病中轉入他人之手,嘗以陸天游仿董北苑筆向友人乞米。”抗戰時期,鄧以蟄因疾病導致體弱無法隨學校南遷,滯留于北平,生活日陷貧困,部分藏書、手稿在戰亂中損毀或遺失,無奈變賣部分書畫,換米度日。鄧以蟄整理《病余錄》,頗具悲壯之感,無奈遣散的是作為“物”的收藏,他真正要守護的是這些藏品所承載的文化精神。《辛巳病余錄》不僅是一份藏品清單,更承載了鄧以蟄心中對書畫藝術無法割舍的感情。《辛巳病余錄》所錄文物包括《唐麟德元年造像碑拓本》《錢選桃花源圖卷》《無款十指鐘馗圖》《無款元女授經圖立幅》《倪瓚湖陰山色圖立幅》《陸廣仿董北苑山水立幅》等十二件,詳盡介紹作品的內容、題跋、鈐印、尺幅、著錄等,并對書畫形式、技法、繪畫理念、歷史背景等進行說解。此文廣引《宣和畫譜》《歷代名畫記》《廣川畫跋》《夢溪筆談》等多部傳統畫論,亦結合西方大畫家塞尚、莫奈等人之藝術風格進行論證,內容宏富。

20世紀60年代,鄧以蟄將家藏有關鄧石如的文物捐獻國家。后來,故宮博物院舉辦了“鄧石如先生誕生二百二十周年紀念展覽”。這個展覽中的書法作品,篆、隸、行、楷諸體悉備,創作時間由早年的《周易·說卦傳》橫跨至鄧石如臨終前的《敖陶孫詩評》十幅大屏,清晰展示了鄧石如書法風格演變的脈絡。鄧以蟄為此次展覽作《完白山人紀念展覽簡述》,介紹鄧石如的生平經歷、藝術繼承、創作實踐等。除此文外,他還曾撰寫《〈鄧石如書法選集〉前言》《關于完白山人專集的出版》《〈鄧石如〉序》等文章,在自己學術生涯的最后階段完成了對先祖鄧石如的研究。

鄧以蟄曾用古人立德、立功、立言“三不朽”教導鄧稼先。立德是通過求知、明理來修養美德,并通過道德影響和幫助他人;立言是以學習前人知識為基礎,生出自己的主張與見解,著書立說傳之后世;立功則是以自己畢生之所學多做益事,以實際行動為社會作出貢獻。

“三不朽”既是鄧以蟄對子女的教誨,也是對自我的要求。他畢生追求真善美,在美學世界中探驪得珠,于書畫理論里披沙揀金,為中國現代美學研究立下了奠基之功。鄧以蟄留給后人的,不僅是一篇篇融貫古今中西的學術佳作,還有他對美之精神境界的向往,為往圣繼“美”學的不倦求索。