作者:屈南,系首都師范大學出版社副社長、副研究館員

倉孝和(1923—1984),祖籍河南中牟,出生于天津。教育家、自然科學史家。1941年考入重慶中央大學化學系,1945年加入中國共產黨。曾任育英中學(今北京市第二十五中學)校長、北京教師進修學院副院長、中國科學院自然科學史研究所所長、北京師范學院(今首都師范大學)院長等職。著有《自然科學史簡編》等。作者供圖

作者供圖

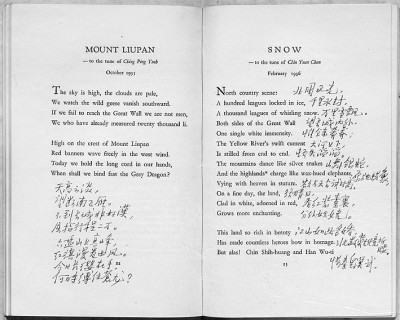

倉孝和在一本英文版《毛澤東詩詞》上手寫中文原詩。作者供圖

倉孝和(右后)全家福。作者供圖

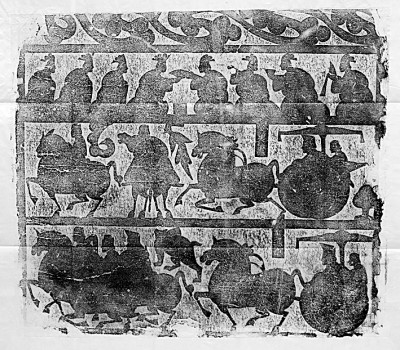

倉孝和捐贈給首都師范大學的武氏祠畫像石拓片。作者供圖

倉孝和是首都師范大學(原北京師范學院)的奠基人之一,是我們的老校長。建校之初,倉孝和就將其祖父金石學家倉永齡收藏的820幅拓片捐贈給學校圖書館。2019年我在圖書館工作時,與同事共同著手整理這批拓片,對其珍貴價值有了深入認識。受老校長無私奉獻、愛校興校精神的感召,我多方搜尋老校長生平資料,對其家人進行訪談,撰寫此文,以表懷念。

讀書立志,投身革命

倉孝和1923年出生于天津,后隨家人遷往湖北。父親早亡,家中兄弟三人,他居長。倉孝和3歲識字,小學四年級開始閱讀中外文學名著和進步報刊,特別愛讀魯迅的作品和鄒韜奮主編的《生活》雜志。1938年春,倉孝和以優異成績考入當時的湖北名校武昌中學高中部。在高中階段,他接觸到馬克思主義思想,閱讀鄒韜奮的《讀書偶譯》、斯諾的《西行漫記》、毛澤東的文章,還讀了介紹紅軍長征的小冊子。他認識到,人的一生要過得有意義,就要尋找真理,而要尋找真理,就得從自身的經歷中找,從生活的社會中找,從馬克思主義書籍中找。在此后的人生歲月中,不管環境如何艱苦,他都堅持刻苦學習馬克思主義著作。2022年,他的兩個女兒將其藏書捐給首師大圖書館,共計1703冊,其中不少是馬克思主義經典著作,如《馬克思全集》《列寧全集》《毛澤東選集》等。在一本英文版《毛澤東詩詞》上,每頁都有他手寫的中文原詩。

1943年初,倉孝和在重慶中央大學化學系讀書時,經高中時代的好友、共產黨員陳以文介紹,他參加了南方局青年組領導的中央大學地下組織。1945年大學畢業前夕,中共中央南方局要輸送大批進步學生到鄂豫皖解放區,原計劃的路線被敵人發現,倉孝和提出了一條去解放區的新路線。倉孝和就讀的武昌中學后與省高合并為湖北省立聯合中學分校,西遷到鄂西建始縣三里壩,他因此對鄂西的道路比較熟悉。組織批準了這條路線,并決定讓他組織此事。當時倉孝和剛做完畢業論文的實驗,還沒寫完論文,但他毅然接受了黨組織交給的任務,放棄在中央大學留任助教、繼續從事科學研究的機會,于7月帶隊離開重慶前往解放區。多年后,倉孝和在文章中回憶這段經歷:“對解放區的向往,共幾百知識青年斷然與大后方的一切告別,冒著在途中經過重重關卡時被捕坐牢、喪失生命的危險……懷著為戰斗中的人民貢獻力量和在戰場上揮灑熱血的激情上路了。”他之所以放棄自己喜歡的科學研究,是因為他認識到“科學救國”之路當時是走不通的,只有跟著中國共產黨走,把抗日戰爭打到底,才能進一步展開人民民主革命。倉孝和在其革命生涯中引領和幫助了很多人,徐期瑞(曾任武漢市江岸區教師進修學校校長)、李湜(曾任中國文聯出版社社長)、王加璇(曾任華北電力學院院長)等就是在他的引領和介紹下加入了中國共產黨。

執掌中學,春風化雨

根據組織安排,1946年倉孝和來到北平,同年8月,任教于北平育英中學。該校設備優良,師資雄厚,學生對教師十分挑剔,高中化學課在短期內就連續換了3名教員,一時間沒有人敢再接這門課。倉孝和挺身而出,憑借豐富的專業知識和新鮮的教學方法,站穩了講臺,深得學生們的歡迎。

新中國成立之初,化工部和中國科學院都想調倉孝和去工作,北京市領導則挽留他繼續在教育戰線工作。究竟該何去何從?他選擇留在教育戰線。他是這樣想的:“祖國的經濟建設需要的是千百萬各種各樣的專門人才,而不只是一個倉孝和。學校教育就是培養和造就人才的,我決心要像一部工作母機一樣地工作,毫無保留地獻身給人民的教育事業。”

此時已是育英中學校長的倉孝和,全面貫徹黨的方針政策,從實際出發進行了一系列卓有成效的教育教學改革創新,知人善任,依靠教師同心辦校。雖然管理工作繁忙,但倉孝和始終堅持參加教育教學實踐。育英中學的兩位教師回憶道:“老倉工作繁忙,仍堅持每周上24節課,這就取得了教學上的發言權。”“校長檢查教學,從不搞花架子,他課前和老師一起備課,一起分析教材,聽課后具體分析這節課的優點和不足之處。他常常提出很中肯的意見,并堅持以辯證唯物主義理論為指導,把一些帶規律性的東西上升到理論高度,給人們以很大的啟發。”另一位執教多年的數學老師感慨:“我教了一輩子數學,可是許多東西是零零散散的,老倉用辯證法分析三角函數,把許多東西串起來了,令人豁然開朗。”倉孝和主張,在理科課堂上也應該開展思想教育,他在《關于通過化學教學進行愛國主義教育的一些意見》一文中寫道:“在化學教學的過程中只是從理論上解決這一問題是不夠的。要從科學的歷史,特別是化學的歷史上,從中國近百年來科學不發達的原因上來說明這一點,還要講到化學上的每一理論上的成就時聯系到這一點。在教學中應該使學生確信我們祖國建設的無限光明前途。”

育英中學校友、中國科學院院士白以龍畢業后仍與倉孝和保持聯系,他說:“在五十年代末六十年代初,學習的道路并不平坦。而倉孝和卻能在風浪中不動搖。我去看他,他無論談什么,都離不開辯證法,講音樂史,音樂中的矛盾,從海頓、莫扎特、貝多芬到勃拉姆斯的轉變,講技術進步,新學說的創立和社會、經濟的關聯,明清社會和中國科技發展的滯緩等。可以想象,這些指點對一個將走入社會的青年,在形成思考習慣和思想方法上的價值。為此,我將永遠感激倉孝和。”

篳路藍縷,建強師范

1953年正是北京市中小學教育大發展時期,這年12月,倉孝和被調往北京教師進修學院任副院長。他調查發現,當時全市中學生已有81000余人,是1949年中學生總數的202%,但缺乏可靠的師資來源。1954年4月,倉孝和提出興建一所市屬高等師范院校的建議,從根本上改變北京市師資短缺、教學質量差的困難局面,為提升首都中學的教學水平,建設“工作母機”和“重工業”。得到市委支持和批準后,倉孝和起草《北京師范學院籌辦的初步意見及問題》,并帶領從教師進修學院等單位抽調出來的60多名職工,以教育家的眼光、開拓者的精神,爭分奪秒主持籌辦北京師范學院。當年10月初,學院正式開學,開創了高等院校當年籌建、當年招生上課的新紀錄。

如開篇所述,當時百廢待興、物資缺乏,建校艱難,作為黨委副書記、教務長,倉孝和將家藏拓片無私捐贈給校圖書館。他捐贈的這批拓片,原石的刻立時間上起先秦,下至民國;刻立地域分布較廣,遍及全國20余個省、自治區、直轄市,尤以河南、山東、陜西等文物大省居多;拓片種類多樣,包括石經、墓志、畫像、造像、題名、題字、題記、題詞、雜刻等;內容豐富,涉及古代歷史、地理、政治、經濟、文化、社會風俗、對外交流等諸多領域。其中不乏武氏祠畫像、石鼓文、泰山石刻等珍品或孤本,具有重要的文物、文獻和藝術價值。倉孝和認為,豐富的圖書資料是辦好大學所必需的物質條件。學院初建時僅有從教師進修學院調撥的5000多冊圖書,而到1959年時,已擴充到41萬冊,其中還有不少難得的古籍珍本乃至孤本。在經費十分困難的情況下,倉孝和批復3萬元籌建文物室(首都師大歷史博物館前身),文物室因此得以搜購數量可觀的珍貴文物,供直觀教學所用。

倉孝和還提出,院領導和系主任要給學生講課。在行政工作異常繁重的情況下,他親臨第一線,教授化學專業的物理化學課,每周上課6學時,堅持不輟。為了搞好教學,他常常備課到深夜。原湖北聯中建始分校校長鄭萬選評價其“擔任北京師范學院院長,實現他改變‘吃人’的舊社會、創造理想的新社會的宏愿,果然成為一個‘人的化學家’——教育家”。

作為“人的化學家”,就不能不關心學生的思想。倉孝和提出:“堅持全面發展,重視因材施教,第一,教學過程是加強學生政治思想工作的主要途徑之一;第二,要加強教師全面負責制,更全面地關心學生的成長,還要關心學生的道德品質,身心健康,共產主義世界觀的形成;第三,要盡可能地通過我們自身的模范行動來影響感染學生。”“在學校里幾乎學生的全部活動都是直接地或間接地和教學過程發生著聯系的。我們要注意通過統一的教學過程形成學生的共產主義世界觀和培養學生共產主義道德品質的問題,特別是在科學知識的基礎上形成共產主義世界觀的問題。”(《教育必須先行——倉孝和教育思想言論集》)這些論述既蘊含立德樹人的理念,也具有抽丁拔楔的實踐智慧。

改革開放后,倉孝和夜以繼日帶病寫作《革命回憶錄》及《自然科學史簡編》。有人勸他注意身體,他回答“戰斗到最后一條壕,流盡最后一滴血”。他70萬字的《自然科學史簡編》榮獲首屆全國科技史優秀圖書榮譽獎。1978年,倉孝和任中國科學院自然科學史研究所所長,1983年又回到北京師范學院任院長。在院長任上,他提出許多具有戰略眼光的論斷,比如“科學技術人才的培養,基礎在教育”“師范是振興教育的根本”“凡是要求學生做到的,教師本身必須首先做到,教師要成為道德高尚的共產主義者,成為學識淵博并有專長的學者,更要成為熱愛教育事業和具有嫻熟的教學藝術的教育工作者”。

倉孝和同時狠抓學校的學科建設,計劃在1986年以前建設30個左右重點學科,并使這些學科在全國同類院校、同類學科中達到先進水平。1983年,他推動學校在全國率先取得學科教育學碩士學位授予權。1985年,北京師范學院研究生招生規模創新高,達65人。

倉孝和以博古通今的學識奠定了首都師范大學深厚的學術根基,更以正直無私、寬厚仁愛的品格,樹立了為學為師的楷模。跨越時代的長河,他的精神如燈塔長明,照亮我們前進的道路。