作者:鄭秀娟,系中國(guó)石油大學(xué)〔北京〕《古地理學(xué)報(bào)》常務(wù)副主編,編審

2009年10月,馮增昭與《古地理學(xué)報(bào)》工作人員在中國(guó)石油大學(xué)(北京)實(shí)驗(yàn)小樓前合影。

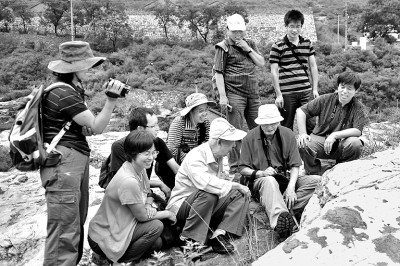

2011年9月,85歲的馮增昭帶隊(duì)考察討論北京永定河中元古界軟沉積物變形現(xiàn)象。

馮增昭(右)與友人回母校清華大學(xué)。

學(xué)人小傳

馮增昭(1926-2023),河南登封人,1993年加入中國(guó)共產(chǎn)黨。中國(guó)石油大學(xué)(北京)教授,《古地理學(xué)報(bào)》及《古地理學(xué)報(bào)》(英文版)創(chuàng)刊主編,中國(guó)礦物巖石地球化學(xué)學(xué)會(huì)終身會(huì)員,我國(guó)著名沉積學(xué)家與石油地質(zhì)專家,碳酸鹽巖沉積學(xué)科開創(chuàng)者和奠基人,定量巖相古地理學(xué)開拓者。他創(chuàng)造性提出“單因素分析多因素綜合作圖法”,創(chuàng)立了具有中國(guó)特色的定量巖相古地理學(xué);率先將國(guó)外碳酸鹽巖沉積學(xué)新理論引入我國(guó),翻譯國(guó)外沉積學(xué)著作270余萬字,為我國(guó)碳酸鹽巖沉積學(xué)的崛起和石油勘探事業(yè)作出開創(chuàng)性貢獻(xiàn)。著有《沉積巖石學(xué)》《中國(guó)沉積學(xué)》等沉積學(xué)著作8部,《華北地臺(tái)早古生代巖相古地理》《中國(guó)寒武紀(jì)和奧陶紀(jì)巖相古地理》等巖相古地理學(xué)著作14部,發(fā)表文章100余篇。曾獲李四光地質(zhì)科學(xué)獎(jiǎng)(科研獎(jiǎng))、國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、中國(guó)沉積學(xué)終身成就獎(jiǎng)等榮譽(yù)。

“路漫漫兮坎坷崎嶇,四十二年兮吾志不移,而今如愿兮又復(fù)何求,共產(chǎn)主義兮奮斗到底。”1993年,67歲的馮增昭加入中國(guó)共產(chǎn)黨時(shí),寫下肺腑之言。自1951年在清華大學(xué)遞交第一份入黨申請(qǐng)書后,馮增昭對(duì)黨的感情與日俱增。無論是在高等教育事業(yè)上,還是在古地理學(xué)及沉積地質(zhì)學(xué)科研工作中,抑或是退休后所從事的期刊與學(xué)會(huì)工作,他從未忘記用共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,始終把黨和國(guó)家的需要放在首位,傾其一生為地質(zhì)教育事業(yè)嘔心瀝血。他發(fā)起的“國(guó)際古地理學(xué)會(huì)”,歷經(jīng)多年在其96歲高齡之際終于成立,成為地質(zhì)學(xué)界的一個(gè)“傳奇”。

我在馮增昭先生身邊工作近20年,深切感受到他退休后依然忘我奮斗的工作熱情,也逐漸了解了他退休前的教學(xué)與科研生涯。無論是帶學(xué)生野外地質(zhì)考察獲得“馮鐵腿”的敬稱,還是住大通鋪時(shí)“挑燈夜戰(zhàn)”翻譯碳酸鹽巖文獻(xiàn),抑或是團(tuán)結(jié)多家單位合力科研攻關(guān),點(diǎn)滴細(xì)節(jié)讓馮先生的形象日益豐滿。他是一個(gè)純粹的人:工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,事業(yè)追求無止境;生活勤儉樸素,性格磊落無私;為師寬厚仁慈,為人禮貌謙遜;信仰堅(jiān)定執(zhí)著,專業(yè)追求高水平。

赤子情懷,一心向黨

馮增昭入黨時(shí)的場(chǎng)景,讓很多人印象深刻。那是1993年七一前夕,在中國(guó)石油大學(xué)(北京)舉行的新黨員入黨宣誓現(xiàn)場(chǎng),一排排風(fēng)華正茂的年輕人中,有一位頭發(fā)花白的老者,雖已年近七旬,但精神矍鑠,聲音洪亮,鏗鏘有力的誓詞從他哽咽的喉嚨中發(fā)出,極具穿透力與感染力,令在場(chǎng)師生動(dòng)容。馮增昭追隨黨組織42年,終于如愿以償!

在撰寫的入黨志愿書中,他深情寫道:“我將把我一生全部的微薄貢獻(xiàn),都奉獻(xiàn)給我黨偉大的社會(huì)主義和共產(chǎn)主義事業(yè)。滴水歸海,落葉歸根。共產(chǎn)黨是我的光榮歸宿。赤子癡心,如此而已。這就是我的志愿,我的畢生之志。”

先生生活極簡(jiǎn)卻精神豐盈。他不抽煙、不喝酒、不打球、不玩牌,業(yè)余時(shí)間也無游玩休閑的習(xí)慣。工作之余,他就是喝茶看報(bào),或?qū)W習(xí)新知識(shí)。馮增昭衣著簡(jiǎn)單,從不講究吃穿。我在他身邊工作近20年,很少見他添過新衣:夏天常常是兩件洗得褪色的舊襯衫,冬天也不過一件老伴編織的舊毛衣和一件老款中山裝。他那個(gè)十幾平方米辦公室里的桌椅,也都舊得堪稱“古董”。只有兩排靠墻的書柜是20世紀(jì)90年代添置的,整整齊齊擺滿了他心愛的書籍。

先生對(duì)別人卻極其慷慨大方。20世紀(jì)70年代,中國(guó)礦物巖石地球化學(xué)學(xué)會(huì)成立之初,作為位于西部地區(qū)的學(xué)術(shù)組織開源難度較大,活動(dòng)經(jīng)費(fèi)較為緊張。為支持學(xué)會(huì)正常開展活動(dòng),馮增昭主動(dòng)捐出個(gè)人工資,并明確表示不要宣傳,充分體現(xiàn)了一位學(xué)者對(duì)事業(yè)的真摯熱愛與大家風(fēng)范。辦公室曾有一位打字員是外聘職工,工資較低,因此逢年過節(jié),馮先生都會(huì)從工資中取出三五百元送給她,連續(xù)十多年從未間斷。馮增昭公私分明,年事較高后出門參加學(xué)術(shù)活動(dòng),有時(shí)會(huì)攜夫人隨行照料,他不僅嚴(yán)格按要求交納夫人的會(huì)議費(fèi),且所有費(fèi)用均由個(gè)人承擔(dān)。

先生嚴(yán)于律己,寬以待人,個(gè)人節(jié)儉省下的錢物,多用于他人。知道哪里有災(zāi)有難,他便主動(dòng)捐款捐物,盡力幫助有需要的人。無人知曉,幾十年來馮先生捐出多少錢物,在整理他遺物時(shí)發(fā)現(xiàn)一張“收據(jù)”,是其早在1995年就為“希望工程”一次性捐款200元的憑證。20年來,我印象較深刻的有兩次捐款:2008年汶川大地震,馮先生不僅參與老干部處的捐款,還參與期刊社的捐款,他說“有能力就多盡一份力”;2020年,他捐出1萬元積蓄支援武漢抗疫,以實(shí)際行動(dòng)詮釋了一位共產(chǎn)黨員對(duì)黨和人民的熾熱情懷。

先生對(duì)黨和國(guó)家的熱愛之情,也體現(xiàn)于他對(duì)家鄉(xiāng)的關(guān)心與支持。他深知教育是“功在當(dāng)代、利在千秋”的大業(yè),在20世紀(jì)80年代中期就展現(xiàn)出前瞻視野與開闊胸襟,率先采用了“請(qǐng)進(jìn)來”的辦法:從北京聘請(qǐng)12位中學(xué)一線教師到河南登封傳經(jīng)送寶,為該縣引入先進(jìn)教學(xué)理念和方法,極大地鼓舞和推動(dòng)了當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)發(fā)展。

在促進(jìn)地質(zhì)學(xué)專業(yè)發(fā)展方面,馮增昭則采取了“走出去”的策略。他為家鄉(xiāng)的地質(zhì)科技人員開辟了外出學(xué)習(xí)、進(jìn)修與實(shí)踐的渠道,安排河南登封數(shù)十名煤炭技術(shù)人員到相關(guān)機(jī)構(gòu)與單位深造。這些人員學(xué)成歸來后,自身技術(shù)水平得到顯著提升,為登封科技人才培養(yǎng)和煤炭地質(zhì)事業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。

腳踏實(shí)地,科研創(chuàng)新

20世紀(jì)60、70年代,國(guó)外碳酸鹽巖巖石學(xué)和沉積學(xué)迅猛發(fā)展,馮增昭隨即牽頭組織了6部專著及幾十篇論文的翻譯工作,包括國(guó)外關(guān)于石灰?guī)r分類、碳酸鹽巖成巖作用及沉積模式等沉積學(xué)多個(gè)領(lǐng)域的研究成果,同時(shí)還舉辦多期培訓(xùn)班、進(jìn)修班及講座,向國(guó)內(nèi)同行介紹這些最前沿的成果與理論。可以說,馮增昭的翻譯與推廣工作,引領(lǐng)了我國(guó)碳酸鹽巖巖石學(xué)及沉積學(xué)研究方向,為我國(guó)沉積學(xué)快速發(fā)展作出開創(chuàng)性貢獻(xiàn)。

20世紀(jì)80年代,馮增昭等老一輩地質(zhì)學(xué)家認(rèn)為:“確定我國(guó)當(dāng)前原油產(chǎn)量持續(xù)上升和盡早翻兩番,并使天然氣產(chǎn)量迅速增長(zhǎng),是時(shí)代賦予石油工作者的歷史使命。”為此,他們從沉積巖石學(xué)及巖相古地理學(xué)研究入手,艱苦工作十多年,期望能用新的理論和方法,把全國(guó)范圍各主要地質(zhì)時(shí)代的巖相古地理圖編制出來,從而為石油與天然氣勘探工作提供最根本的科學(xué)依據(jù)。后續(xù)一系列研究成果,有力推動(dòng)了鄂爾多斯盆地及塔里木盆地等重要盆地的油氣資源勘探與開發(fā)。

馮增昭主動(dòng)出擊,通過學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)及帶隊(duì)野外地質(zhì)考察,向有科研需求的生產(chǎn)單位“要項(xiàng)目、求合作”,從而爭(zhēng)取到發(fā)揮特長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。獲得科研項(xiàng)目后,他從不“吃獨(dú)食”,每次都會(huì)根據(jù)研究?jī)?nèi)容、地域及專業(yè)特長(zhǎng)選擇合作單位。每個(gè)項(xiàng)目的合作方往往都有十多家,既有各地高校,也有石油等礦業(yè)生產(chǎn)單位,還有地礦系統(tǒng)、科研機(jī)構(gòu)等。

馮增昭總能“用其所長(zhǎng)”,他認(rèn)為這樣有助于取得滿意的科研成果。同時(shí),他對(duì)項(xiàng)目合作者非常慷慨,無私地把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分給合作者。正因如此,許多人在敬佩他學(xué)問功底深厚的同時(shí),也十分贊賞其為人與處事風(fēng)格。這亦是先生能取得豐碩科研成果的重要原因之一。

他十分注重搜集第一手地質(zhì)資料,幾十年間詳細(xì)測(cè)繪了大量遍布全國(guó)的地質(zhì)剖面,積累了豐富的一手資料。從山東萊蕪、泗水、蒙陰、棗莊、長(zhǎng)清等地,河北峰峰、唐山、易縣等地,安徽宿縣和淮南,河南登封、澠池、魯山和博愛,北京西山,到貴州、四川、云南、寧夏、甘肅、陜西、新疆……從東到西、從南到北,處處留下了他背著地質(zhì)包、拎著地質(zhì)錘、挎著水壺奔波于山間的身影。馮增昭的恩師楊遵儀院士曾感慨:“馮增昭一步一個(gè)腳印地丈量了中國(guó)大地。”

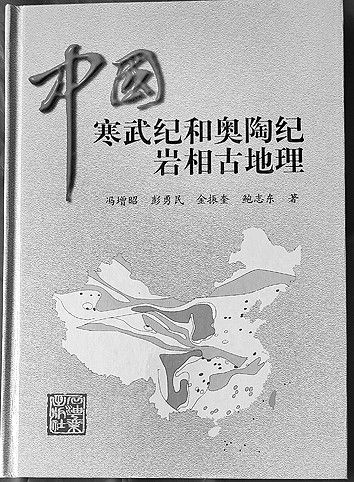

扎實(shí)的野外地質(zhì)勘查為馮增昭的學(xué)術(shù)研究奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。基于對(duì)海量一手資料的深入分析、研究與提煉,他運(yùn)用其建立的定量巖相古地理學(xué)理論和方法體系,撰寫了我國(guó)第一部全國(guó)性定量巖相古地理學(xué)專著——《中國(guó)寒武紀(jì)和奧陶紀(jì)巖相古地理》。他創(chuàng)新提出的“單因素分析多因素綜合作圖法”,奠定了定量巖相古地理學(xué)的核心方法學(xué)基礎(chǔ),成為該領(lǐng)域研究的關(guān)鍵手段。

當(dāng)然,馮增昭絕非“全能選手”。他承接的科研項(xiàng)目“比較單一”,始終圍繞巖相古地理與礦產(chǎn)資源研究展開。這份看似“單一”的背后,蘊(yùn)藏著他宏大的學(xué)術(shù)愿景:在特定領(lǐng)域做深做透,系統(tǒng)積累全國(guó)不同地區(qū)、不同層系的研究成果,最終構(gòu)建起覆蓋每一個(gè)地質(zhì)歷史時(shí)期的全國(guó)性定量巖相古地理圖集。為此,他數(shù)十年如一日潛心耕耘,先后出版了《華北地臺(tái)早古生代巖相古地理》《鄂爾多斯地區(qū)早古生代巖相古地理》《塔里木地區(qū)寒武紀(jì)和奧陶紀(jì)巖相古地理》等14部巖相古地理學(xué)專著,為中國(guó)古地理學(xué)研究積累了豐富的一手資料與大量?jī)?yōu)秀成果,有力推動(dòng)了學(xué)科理論與生產(chǎn)實(shí)踐的深度融合。

馮增昭在總結(jié)華北地臺(tái)早古生代碳酸鹽巖巖相古地理研究工作時(shí),曾賦詩(shī)言志:“花甲欠三愧言老,十四省市猶恨小;再賜十年風(fēng)華茂,第三里程看李桃。”

熱愛教學(xué),熱愛學(xué)生

1952年,馮增昭從清華大學(xué)畢業(yè)并留校任教。次年,他響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,隨清華大學(xué)石油工程系并入新成立的北京石油學(xué)院。1969年,北京石油學(xué)院搬遷至山東東營(yíng),馮增昭跟隨學(xué)校搬出北京,繼續(xù)堅(jiān)守他的地質(zhì)教育事業(yè),在鹽堿地上和師生們一起艱苦奮斗。這一扎根,便是整整十四年。直至1983年華東石油學(xué)院北京研究生部成立,他才重返北京。無論學(xué)校如何變遷,馮增昭始終與祖國(guó)石油地質(zhì)教育事業(yè)同頻共振,以一生韶華踐行教育報(bào)國(guó)之志。

即便時(shí)隔數(shù)十年,學(xué)生們依然對(duì)先生授課場(chǎng)景記憶猶新,尤其嘆服其前瞻的教育智慧。中國(guó)石油大學(xué)(北京)教授吳勝和透露,在給本科生講課時(shí),一般教師講知識(shí),而馮老師則采用啟發(fā)式教學(xué)方法,告訴學(xué)生如何汲取知識(shí)。一個(gè)新概念,他極少講定義,而是將重點(diǎn)聚焦于概念提出背景及原理進(jìn)展過程等。比如碳酸鹽巖的分類,多數(shù)老師會(huì)講分類方法,而馮增昭則著力闡述為什么會(huì)有這些分類,后人又提出了怎樣的改進(jìn)建議等。他的課堂風(fēng)趣活潑,特色鮮明,在20世紀(jì)70、80年代便嘗試實(shí)踐啟發(fā)式教學(xué),其理念之超前,至今令人敬佩。

馮增昭育人注重因材施教。在研究生培養(yǎng)中,他常以推薦書籍、評(píng)閱學(xué)生讀書報(bào)告為主要方式。他的學(xué)生、長(zhǎng)江大學(xué)教授何幼斌回憶:“上課時(shí)馮老師會(huì)抱來一大摞書,為我們逐一講解閱讀要領(lǐng),要求我們認(rèn)真閱讀并撰寫讀書報(bào)告。有一次,我完成了一份自認(rèn)為滿意的長(zhǎng)篇報(bào)告,未料馮老師仔細(xì)審閱后,仍給出許多修改意見與建議。”這次經(jīng)歷令何幼斌受益匪淺。

馮增昭總會(huì)根據(jù)學(xué)生基礎(chǔ)差異個(gè)性化推薦書目,批閱內(nèi)容迥異的讀書報(bào)告。這種分層教學(xué)模式極大增加了教師工作量,卻使學(xué)生普遍獲得顯著提升。

地質(zhì)人才的鍛造,根植于野外考察。早些年,每逢暑假,馮增昭都會(huì)帶學(xué)生去地質(zhì)實(shí)習(xí),一考察就是一個(gè)假期。野外考察有句順口溜:“上山背饅頭,下山背石頭。”他們一般早飯后出發(fā),帶上饅頭咸菜作午餐,日行幾十里山路。而馮增昭的地質(zhì)考察強(qiáng)度更甚,晚上仍精神抖擻地給學(xué)生們做總結(jié),分析當(dāng)日地質(zhì)現(xiàn)象,提煉核心技能。翌日清晨又帶領(lǐng)學(xué)生踏上新途。

遇小雨將至,學(xué)生們遲疑張望時(shí),他已背起地質(zhì)包邁步向前,身影化作無聲號(hào)令。一次次的地質(zhì)考察,馮增昭皆身先士卒,意氣風(fēng)發(fā),鼓勵(lì)與帶動(dòng)學(xué)生不怕困難、勇敢前行。他常說:“在野外考察,老師不當(dāng)表率,何以服人?”每次地質(zhì)考察,他都會(huì)走在最前面,攀最難爬的山、走最難行的路。學(xué)生們看到他終日腳下生風(fēng),毫無倦色,驚嘆之余贈(zèng)以“馮鐵腿”的敬稱。

薄片鑒定是巖石學(xué)研究的基本功,也是地質(zhì)專業(yè)學(xué)生必須掌握的技能之一。在顯微鏡觀察、薄片鑒定等室內(nèi)實(shí)驗(yàn)方面,馮增昭亦是率先垂范。中國(guó)石油大學(xué)(北京)教授白國(guó)平說:“1980年冬天,在東營(yíng)校區(qū)‘干打壘’的沉積巖實(shí)驗(yàn)室,我第一次見到了久聞大名的馮增昭教授。那天我們班在實(shí)驗(yàn)室上課,進(jìn)門就發(fā)現(xiàn)正在查看薄片的馮老師,他邊看邊做筆記,仿佛沒有發(fā)現(xiàn)我們這些學(xué)生的到來。筆記本上密密麻麻的記錄,說明他已在實(shí)驗(yàn)室待了很久。”當(dāng)年馮老師擔(dān)任沉積巖石學(xué)授課教師,他習(xí)慣于在學(xué)生上課前早早來做準(zhǔn)備工作。即便是已教過無數(shù)次的實(shí)驗(yàn)課,他依然如此。其對(duì)教學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真與一絲不茍,由此可見一斑。

圖件是地質(zhì)科研成果的核心呈現(xiàn),繪圖則是研究工作的重要基本功。項(xiàng)目研究過程中要做各種圖件,以前完全靠手繪。繪圖前,馮增昭會(huì)給學(xué)生們講解繪圖基本方法與要領(lǐng),并把以往圖件當(dāng)作樣板供他們參考,手把手教授繪制各類地質(zhì)圖。每次成圖后,他都會(huì)逐一評(píng)講圖件優(yōu)缺點(diǎn),指出其是否符合地質(zhì)規(guī)律,并悉心指導(dǎo)線條粗細(xì)、字號(hào)大小等細(xì)節(jié),甚至是等高線、等厚線數(shù)字的粘貼技巧。他期望每位學(xué)生繪制的地質(zhì)成果圖都能“出手高水平”。

先生對(duì)學(xué)生的思想要求也非同一般。中國(guó)石油大學(xué)(北京)教授鮑志東回憶道:“馮老師面試博士生與一般導(dǎo)師不同,他既不問學(xué)術(shù)問題,認(rèn)為這已在筆試中考過,也不考專業(yè)英文水平,更不會(huì)用刁鉆問題為難學(xué)生,而是自有一套獨(dú)特方式。他會(huì)問學(xué)生:是否了解中國(guó)石油大學(xué)的知名教授?能說出幾位?是否學(xué)習(xí)過‘老三篇’?能否背誦其中幾句?隨后,他還會(huì)親自為面試者背誦老三篇中《為人民服務(wù)》的名句。先生正是以這種潛移默化的方式,涵養(yǎng)學(xué)生積極樂觀、向上向善之品質(zhì)。”

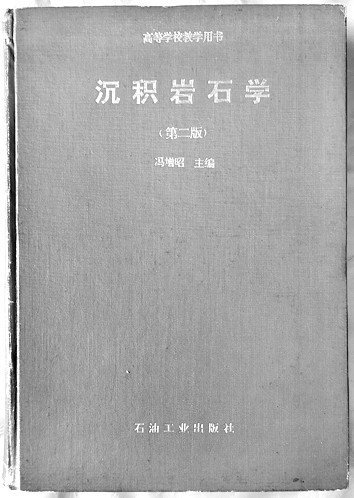

數(shù)十年來,馮增昭一心撲在教學(xué)一線,兢兢業(yè)業(yè),認(rèn)真授課,精編教材。為打磨一課,他殫精竭慮設(shè)計(jì)教案;為寫好教材,他博覽群書融貫新知。1961年,馮增昭作為主要編著者出版了我國(guó)第一部沉積學(xué)教科書《沉積巖石學(xué)》;1977年編撰出版第二本沉積巖石學(xué)專著《沉積巖》;1982年,主編了《沉積巖石學(xué)》(上、下冊(cè)),系統(tǒng)總結(jié)了國(guó)內(nèi)外沉積巖石學(xué)研究的最新成果,被國(guó)內(nèi)不少高校采用;1994年主編的《沉積巖石學(xué)》第二版出版,并被中國(guó)石油天然氣總公司評(píng)為石油高校第三屆優(yōu)秀教材特等獎(jiǎng)。一本教材的多次再版和與時(shí)俱進(jìn)的精雕細(xì)琢,正是先生治學(xué)“精益求精、守正創(chuàng)新”的最佳見證。

如今,他早已桃李滿天下,很多學(xué)生都成長(zhǎng)為高校著名教授、各條戰(zhàn)線上的科研精英。2022年10月,馮增昭在接受采訪時(shí),用樸素、簡(jiǎn)短的語(yǔ)言總結(jié)了其教書育人之理念:“熱愛教學(xué),熱愛學(xué)生,熱愛古地理學(xué),僅此而已。”

心系學(xué)科,走向國(guó)際

教育不僅僅限于校內(nèi)。學(xué)術(shù)會(huì)議與學(xué)術(shù)期刊、學(xué)術(shù)組織是支撐科研人員終身學(xué)習(xí)的絕佳方式。而馮增昭,便是各類學(xué)術(shù)活動(dòng)的積極發(fā)起人與推動(dòng)者。20世紀(jì)80年代,他接續(xù)主辦了始于1985年的“全國(guó)巖相古地理學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議”,將其從非定期舉辦轉(zhuǎn)變?yōu)槎ㄆ谡匍_的制度化會(huì)議,并正式定名為“全國(guó)古地理學(xué)及沉積學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議”,逐漸形成每?jī)赡暾匍_一次的慣例,如今已經(jīng)召開十七屆。這一學(xué)術(shù)平臺(tái)的穩(wěn)固建立,開啟了他學(xué)術(shù)期刊、學(xué)術(shù)組織、學(xué)術(shù)會(huì)議協(xié)同并進(jìn)的精彩后半生。

20世紀(jì)80年代后期,鑒于我國(guó)古地理學(xué)研究的繁榮景象,馮增昭提議建立一個(gè)相應(yīng)的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)或組織,以便名正言順地舉辦一系列學(xué)術(shù)活動(dòng),推動(dòng)學(xué)科快速發(fā)展。他的想法很快付諸實(shí)踐。1995年,他發(fā)起成立了中國(guó)礦物巖石地球化學(xué)學(xué)會(huì)巖相古地理專業(yè)委員會(huì)。

平臺(tái)初具規(guī)模,馮增昭再度擘畫新篇:“是否可以依托這一陣地創(chuàng)辦學(xué)術(shù)期刊?”經(jīng)與巖相古地理專業(yè)委員會(huì)骨干共商,獲一致支持。于是,1996年,剛退休的馮增昭即投身《古地理學(xué)報(bào)》的創(chuàng)辦籌備。1999年,該刊正式創(chuàng)刊,迅速崛起為學(xué)界標(biāo)桿,躋身地學(xué)領(lǐng)域核心期刊陣營(yíng)。

作為具有國(guó)際視野的科學(xué)家,馮增昭始終著眼學(xué)科全球布局。2007年,在《古地理學(xué)報(bào)》中文版穩(wěn)定發(fā)展10年之際,他主導(dǎo)完成由季刊向雙月刊的提質(zhì)擴(kuò)容。此時(shí),馮增昭再度前瞻謀劃,“要走出去、引進(jìn)來,讓中國(guó)古地理學(xué)在世界上占有一席之地”。2008年,他親啟國(guó)際化征程,耗時(shí)三年多時(shí)間,系統(tǒng)調(diào)研、親自執(zhí)筆起草《古地理學(xué)報(bào)》(英文版)申辦材料。經(jīng)過兩輪攻堅(jiān),終于在2011年成功獲批。

隨著國(guó)際學(xué)術(shù)交流的深入,馮增昭敏銳意識(shí)到一個(gè)關(guān)鍵問題:我國(guó)尚缺本土孕育的國(guó)際地質(zhì)學(xué)學(xué)術(shù)組織,這既難匹配地質(zhì)大國(guó)的地位,也未反映科研隊(duì)伍的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。尤其在古地理學(xué)領(lǐng)域,我國(guó)的研究廣度、深度,人才儲(chǔ)備與成果質(zhì)量均已躋身世界前列。為此,他決定創(chuàng)立國(guó)際古地理學(xué)會(huì),并以此為樞紐發(fā)起國(guó)際古地理學(xué)會(huì)議,匯聚世界頂尖成果于中國(guó)主導(dǎo)的學(xué)術(shù)平臺(tái)。如今看來,這一破局之舉,對(duì)加強(qiáng)國(guó)際學(xué)術(shù)交流、促進(jìn)我國(guó)古地理學(xué)進(jìn)一步發(fā)展具有重要且深遠(yuǎn)的意義。

2013年起,馮增昭便呼吁成立國(guó)際古地理學(xué)會(huì),在長(zhǎng)達(dá)9年多的申請(qǐng)過程中,他從未有過放棄的念頭,而是用盡各種方法努力爭(zhēng)取。家人和朋友都勸他:“放棄吧,都90歲了,何苦呢,別再費(fèi)力勞神了。”他每每聽聞此言,總會(huì)笑著說:“一定爭(zhēng)取成功。”

2022年7月,國(guó)際古地理學(xué)會(huì)終于獲得批準(zhǔn)。在成立大會(huì)上,96歲的馮增昭站在演講臺(tái)上,用中英文發(fā)表了飽含深情的致辭。他精神矍鑠,講話風(fēng)趣幽默,大家風(fēng)采激勵(lì)著國(guó)內(nèi)外與會(huì)者。他最后說道:“雖然我還有很多想法,但也知道自己快97歲了,是真的老了,因此不再擔(dān)任理事會(huì)職務(wù)。但我還希望能成為一名會(huì)員,為國(guó)際古地理學(xué)會(huì)發(fā)展盡力。”

馮增昭追求事業(yè)無止境,為自己的科學(xué)事業(yè)設(shè)計(jì)一個(gè)又一個(gè)新目標(biāo)。即使退休之后,也從未停歇,從創(chuàng)辦《古地理學(xué)報(bào)》到創(chuàng)辦《古地理學(xué)報(bào)》(英文版),再到組織國(guó)際古地理學(xué)會(huì)議、成立國(guó)際古地理學(xué)會(huì),他對(duì)待科學(xué)事業(yè)的執(zhí)著,始終如一。

“只要一息尚存,此志不容稍懈。”從26歲參加工作起,馮增昭無時(shí)無刻不將這12個(gè)字謹(jǐn)記于心。從風(fēng)華正茂、書生意氣的年輕助教到著作等身、桃李滿天下的教授,從立志“找礦救國(guó)”的熱血青年到享譽(yù)國(guó)際的古地理學(xué)研究大家,一路走來,他展現(xiàn)出一位地學(xué)大師的風(fēng)采——信仰堅(jiān)定、潛心育人、心系學(xué)科、矢志奮斗。70年來,為了推動(dòng)中國(guó)沉積學(xué)和古地理學(xué)發(fā)展,馮增昭一步一履丈量長(zhǎng)城內(nèi)外的山河大地,一筆一畫描摹大江南北的古地理面貌。他作為“地學(xué)耕耘者與獻(xiàn)身者”的奮斗歷程,是一曲不忘初心、矢志報(bào)國(guó)的長(zhǎng)歌。

本版圖片均由作者提供