作者系國家社科基金重大項目“陜甘寧文藝文獻的整理與研究”首席專家、2024年度《國家哲學社會科學成果文庫》入選者、陜西師范大學文學院教授

陜甘寧邊區是全民族抗戰時期中共中央所在地,是敵后人民抗戰的政治指導中心,是人民軍隊抗日的戰略總后方。作為革命文藝和抗戰文藝,陜甘寧大眾化文藝不僅在革命史和抗戰史上發揮過巨大的感召和動員作用,而且在當前和未來,也會因其人民性與藝術性的統一,有重要而又深遠的影響。本文僅略述其三點主要藝術特色。

大眾話語與時代主題的藝術表達

在中國共產黨領導下,陜甘寧邊區興起了文藝大眾化運動。在邊區初期大眾文化活動的基礎上,1940年陜甘寧邊區文化界救亡協會成功召開了第一次代表大會,在組織和動員文藝工作者投入戰時大眾化文藝創作方面起到了重要促進作用,初步形成了文藝要有戰斗性和群眾性的共識。在1942年延安文藝座談會之后,這種共識進一步強化和擴大,并在敵后各根據地乃至全國都產生廣泛影響,更為有力地推動了文藝與政治、軍事、經濟及傳媒的緊密結合。

時代使然,陜甘寧文藝的主體是大眾化文藝,主要包括邊區群眾文藝和邊區文人文藝。前者是本色的大眾化文藝,與民族傳統形式或“原生態”民間文藝有密切關系,但多有與時俱進的新變化;后者多是趨向大眾化的文藝,經過邊區文化精神洗禮的邊區文人,積極地將兼顧普及與提高的創作思想付諸藝術實踐。在戰時語境中,既需要旗幟鮮明地宣傳抗戰,也需要講求具有創意和審美特性的文藝作品。基于此,陜甘寧大眾化文藝呈現的一個鮮明藝術特色,就是大眾話語和時代主題的藝術表達。

大眾話語的藝術表達需要切實努力才能實現,需要熟悉群眾語言(包括口頭語言及方言),需要深知大眾心聲,需要真正與工農兵結合。事實上,中國共產黨人深諳革命為了人民、戰爭依靠人民的真理及“取勝法寶”,相應地,革命文藝也一定要為了人民和依靠人民,這也是中國共產黨人能夠將民族解放運動和文藝大眾化推向高潮的根本原因。由此,我們可以看到,陜甘寧邊區的群眾文藝,包括民眾集體創作的文藝作品都相當充分且自然地表達了大眾話語。如說書藝人韓起祥、民眾戲劇家馬健翎和邊區“文協”與“魯藝”等,在大眾化文藝創作爆發期都創作出了一系列佳作。難能可貴的是,邊區文人也大多具備一種“人民文藝”的“文藝自覺”意識,即在自覺與馬克思主義基本原理、中華優秀傳統文化相結合的過程中,將文藝大眾化、文藝為工農兵服務、文藝應成為革命和抗戰的“武器”等新的時代要求,內化為新的文藝觀、審美觀,并在民間歌謠重構、傳統戲劇改編、民間仙話或傳奇再造、外來文藝中國化等藝術實踐方面取得顯著成就。比如,集思廣益而成的《白毛女》就是“人民文藝”不朽的紅色經典。在文學創作方面,丁玲的《太陽照在桑干河上》、柯仲平的《邊區自衛軍》、何其芳的《我歌唱延安》以及劉白羽的《延安生活》等,都是“奔赴延安”者的嘔心瀝血之作,生動體現了邊區催生的這種“文藝自覺”。

在業已載入史冊的陜甘寧文藝佳作中,既有大眾話語成功的藝術表達,更有對全民抗戰、團結抗戰這一時代主題的傾心禮贊。1938年4月魯迅藝術學院在延安成立,在黨的引領下,魯藝不僅培養了許多優秀的人民藝術家,而且創作了許多優秀的作品。如《黃河大合唱》(光未然作詞,冼星海作曲)強烈地表達了中國人民對侵略者的憤恨與怒吼,成為世界人民反法西斯文藝中來自中國的最強音。曾創作《游擊隊之歌》這一膾炙人口歌曲的賀綠汀,在延安期間也參與創作了鼓舞人心的歌舞聯唱《掃除法西斯》和《燒炭英雄張德勝》等,主題鮮明,語言通俗,情感強烈,教育和激勵了廣大民眾。

邊區人民樂觀心態的藝術呈現

保家衛國的必勝信心和追求解放的民心民意,使得邊區出現了新的社會形態,人民大眾也出現了嶄新的精神面貌。與此相應,在陜甘寧邊區大眾化文藝世界中呈現出相當普遍的樂觀心態和情緒,因而在社會審美、大眾審美特征上,彰顯了濃厚的革命樂觀主義及一種歷史上少見的“大眾聯歡”的樂觀情景。

陜甘寧時期是中國革命史上一個充滿理想主義與創造力的特殊階段。在這一時期,中國共產黨以馬克思主義為指導,將人民革命與文藝實踐緊密結合,形成了基于“人民本位”的“樂觀美學”基調。這種堅定拒絕悲觀的樂觀美學基調不僅是對革命英雄主義、樂觀主義與浪漫主義的藝術表達,更是一種以工農兵為主體的大眾文化的積極建構,其核心在于通過革命文藝、抗戰文藝呈現出“雙桿子”(槍桿子與筆桿子)打天下或實施“文武之道”的威力和魅力,并由此激發人民群眾參與歷史創造、文化創造的巨大能量,重塑邊區的社會精神和文化風貌。

“解放區的天是晴朗的天,解放區的人民好喜歡。”(《解放區的天》)陜甘寧大眾化文藝大多具有這種歡快和樂觀的“主旋律”。比如,新秧歌運動將陜北民間秧歌注入新的時代內涵,使其成為歌頌自助生產、奮勇抗戰與土地改革的新載體;魯藝師生參與創作的秧歌劇《兄妹開荒》《夫妻識字》《動員起來》等作品,以通俗易懂的唱詞、活潑的舞蹈動作、“寓教于樂”的方式,禮贊勞動者和學習者,展現了邊區軍民嶄新的精神面貌;而《白毛女》《黃河大合唱》《南泥灣》《牛永貴掛彩》等作品,則通過具有“人民性”的藝術語言,將個體男女的苦難與民族集體的解放相聯結,既揭露舊社會的黑暗,抒發保家衛國的激情,又贊頌邊區生產運動,彰顯出革命的光明前景,構建了工農兵積極向上、激情滿懷的審美形態。這種審美形態有其不可輕視的美學意義。一方面,它尊重人民群眾的審美習慣,使革命思想能夠通過熟悉的形式得到有效傳播;另一方面,它又賦予傳統及民間藝術以新的生命,使其內容、形式和功能等都發生了質的飛躍。

冼星海指揮排練《黃河大合唱》

《白毛女》劇照

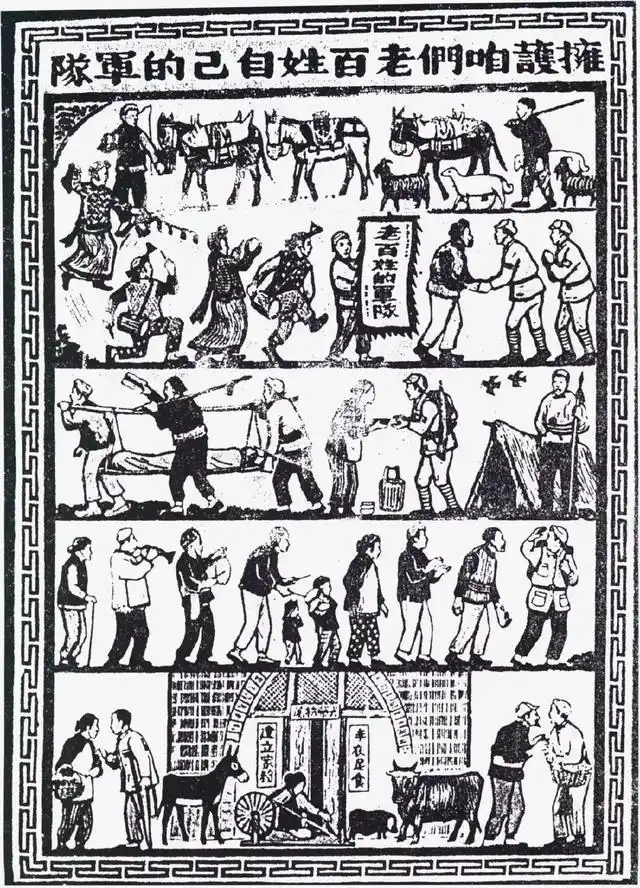

古元《擁護咱們老百姓自己的軍隊》

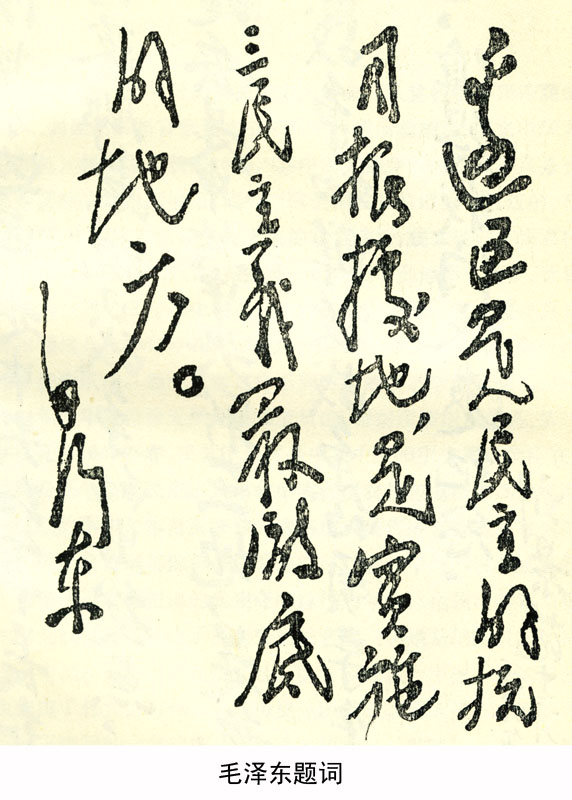

在陜甘寧大眾化文藝世界中,很多文學藝術樣式都相當活躍、紅火熱鬧。但是,人們卻容易忽視最傳統、最常見的“書法”。事實上,邊區不僅有革命領袖和眾多革命家的書法,而且有才華橫溢的文人書家、軍旅書家,甚至還有簡約樸拙而又有時代氣息的群眾書法。譬如,毛澤東同志曾于1938年為抗戰文藝工作團題詞:“發展抗戰文藝,振奮軍民,爭取最后勝利!”其實就是當時對人民大眾初心和宏愿的集中表達,通過中國傳統的雅俗共賞的書法藝術傳達了必勝信念。

“中國氣派”民族形式的藝術創造

在20世紀中國文藝史上,陜甘寧大眾化文藝真正實現了文藝的民族化和大眾化,并將革命化的“啟蒙”與抗戰救亡的目標高度統一起來,且在民族形式的藝術再造層面取得了實質性的重大進展,成為現代文藝民族化實踐的里程碑。由此也別開生面地創造出具有鮮明中國風格和中國氣派的文藝作品,積累了高效開展大眾化文藝創作和積極傳播革命文化的寶貴經驗。

陜甘寧大眾化文藝格外看重民族形式及民間文藝的再造,強調大眾化文藝必須貼近群眾生活并為人民大眾所“喜聞樂見”。為此,許多文藝工作者經常深入農村和前線,廣泛進行田野調查,積極吸收民間多種藝術形式,如民間歌謠、傳統戲曲、秧歌舞蹈、信天游音樂、木刻版畫、傳統書法、說書快板、故事對聯等,對其進行新環境、新語境下的創造性轉化;或與民眾一起“集體”投入文藝創作,如作為綜合藝術呈現的歌劇《白毛女》、秦腔《中國魂》、新編歷史劇《逼上梁山》和電影《延安與八路軍》等;或別出心裁地“推陳出新”,如江豐的年畫《念書好》、古元的版畫《擁護咱們老百姓自己的軍隊》等;或融合中外地“另辟蹊徑”,如張寒暉的音樂史詩《軍民大生產》、艾青的敘事長詩《吳滿有》等。這使陜甘寧大眾化文藝整體呈現出“中國氣派,民族形式,工農大眾,喜聞樂見”的新風貌。此外,在民族形式的藝術再造方面,一些文藝社團和文藝工作者發揮了引領作用。如陜甘寧邊區民眾劇團和魯迅藝術學院就為此付出了許多努力,作出了彪炳史冊的貢獻。

總之,陜甘寧大眾化文藝通過藝術呈現大眾話語、時代主題及樂觀心態,并借助宣傳團結抗戰、重構民間藝術、塑造人民英雄、升華革命理想等方式,開創性地構建了充滿生機的大眾化文藝新世界。它既是特定時代人民政治的深刻表達,也是大眾化文藝的審美呈現,其寶貴的歷史經驗、文藝經驗給新時代大眾文藝帶來了有益啟示。