作者:馮身洪,系同濟大學黨委常務副書記

朱伯龍 作者供圖

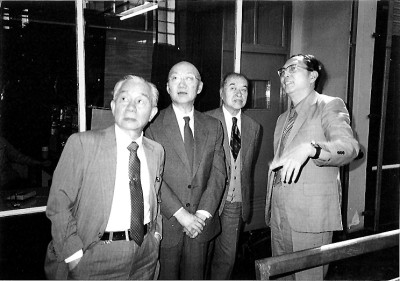

1988年,朱伯龍(右一)陪同美國國家工程院院士林同炎(左二)參觀振動臺實驗室。作者供圖

1986年,朱伯龍(前排左二)在東南大學參加混凝土結構國際會議。作者供圖

1984年,同濟大學主辦第二屆地震工程會議,朱伯龍(左一)、呂西林(右一)與國外學者交談。作者供圖

作者供圖

學人小傳

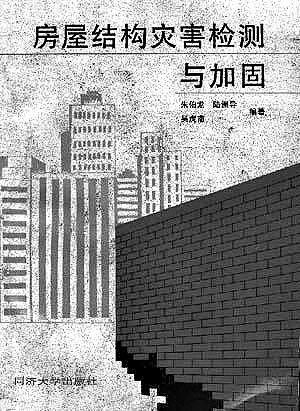

朱伯龍(1929—2008),江蘇揚州人。1950年畢業于上海光華大學,留校任教,后進入同濟大學任教。1955年研究生畢業于哈爾濱工業大學。曾任同濟大學原工程結構研究所所長,同濟大學原結構工程學院院長,上海防災救災研究所副所長等職務。曾任中國土木工程學會混凝土及預應力混凝土學會理事、中國建筑學會抗震防災研究會副理事長。編著有《結構抗震試驗》《房屋結構災害檢測與加固》《建筑結構抗震設計原理》等。

輾轉求學

少年立志報國家

朱伯龍先生1929年1月31日出生于江蘇省江都縣(今揚州市江都區),父親朱長年是上海中國銀行的職員,母親徐淑薌是一位賢良能干的家庭主婦。兄妹三人中,朱伯龍排行老大。江都古稱龍川,因“江淮之水都匯于此”得名(一說秦楚之際,項羽欲在廣陵臨江建都,始稱江都),西漢景帝前元四年(公元前153年)建江都縣。江淮交匯之地,人杰地靈,盛產糧棉桑麻,有“蘇北糧倉”之稱。幼年時,朱伯龍與外祖母生活在鄉下。雖然身處動蕩年代,但家庭的經濟基礎和穩定的生活來源讓他度過了無憂無慮的童年。不過,這段快樂的歲月很快被日軍侵華戰爭打亂了。

1937年淞滬抗戰之后,日軍一路北上,于當年12月侵占江都。為躲避日寇,朱伯龍隨姑母一路逃亡,次年5月才得以在上海與父母團聚。立足未穩,他又因父親工作調動輾轉前往廣州。不久,廣州淪陷,中國銀行遷至香港,朱伯龍與母親歷經千辛萬苦,取道梧州到香港與父親會合。朱伯龍在香港的一所學校完成小學至初中二年級的課業。不到四年相對寧靜的學習生涯,又因太平洋戰爭的爆發而中斷,朱伯龍與母親搬至梧州,并在梧州念書到高一上半學期。

1944年4月,父親工作調動到重慶,朱伯龍又與母親、弟妹前往重慶。途經貴陽時,他在貴陽的清華初中借讀。同年6月,他離開貴陽前往重慶,并在重慶考入中央工校專科化工科。利用在化工科讀書的一年時間,朱伯龍補完了高中課程,取得高中文憑。

抗戰勝利后,朱家回遷至上海。1947年3月,朱伯龍考入光華大學土木系。光華大學是當時上海一所著名的綜合性私立大學,“光華”二字取自先秦《卿云歌》的“日月光華,旦復旦兮”,寓“光我中華”之義。光華大學以日月卿云為校旗,紅白為校色,培養了大批有為學生。光華大學設文、理、商、工四科,土木工程系隸屬工科。這一時期,光華大學積極延攬國內外知名學者任教,為土木工程專業的發展奠定了堅實基礎,朱伯龍也得以接受系統性的專業訓練。

朱伯龍青少年時期幾乎都是在戰火硝煙中輾轉奔波,目睹了國家山河破碎,人民流離失所,對國家的強大和人民生活安寧有著強烈的期盼和執著的追求。他后來回憶說:“特別是看到日寇重慶大轟炸后的殘垣斷壁,就想到杜甫‘安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏’的詩句,我之所以選擇土木專業,主要是考慮抗戰結束后國家重建亟需大批這方面的專業人才。”

大學期間,朱伯龍是校園里的活躍分子。他熱愛音樂,經常改編歌曲、組織歌會,也展現出突出的學術潛力,在大學的第一個學期就組織成立出版社,出版學術期刊。

1947年下半年,上海白色恐怖肆虐,朱伯龍因積極參加救饑救寒運動被國民黨政府逮捕,后因證據不足被“不起訴”釋放。1949年4月,他因為參加學生運動再次被反動派逮捕,不久后,上海解放,他幸免于難。朱伯龍在這一時期的經歷,充分展現了他對國家和人民的深厚情感,以及為追求正義和自由而不懈斗爭的精神。他投身革命運動的行為不僅是對當時社會黑暗面的有力抗爭,更是對愛國主義精神的生動詮釋。

1949年11月,朱伯龍在光華大學加入中國新民主主義青年團,并擔任校文工團團長。1950年7月,他大學畢業,隨后入職光華大學任助教,并被選為學生會執委。當年10月,他組織學生參加淮河治理,進行測量、開河、造橋等專業工作,投入火熱的社會主義建設之中。

1951年9月,光華大學部分系科和大夏大學部分系科合并,組建了華東師范大學。原光華大學的土木專業調整至同濟大學,朱伯龍也調入同濟大學,從此開啟在同濟近60年的科學研究和教書育人生涯。

為了百姓

開拓進取闖新路

20世紀50年代,朱伯龍先生到哈爾濱工業大學讀研究生,師從蘇聯專家,研究的方向是殼體理論。他率先用解析方法編制供實際應用的圖表,很快在該領域取得重要成果。60年代初,預應力結構剛剛傳入我國,朱先生洞察到其廣泛的應用前景,抓住先機,成為國內最早開展預應力混凝土研究和應用的學者。在上海中興劇場改造中,他巧妙應用預應力懸索結構和技術,在不影響原結構的情況下,成功增設二樓看臺。他還率先在上海軟土地基上設計了多層鋼筋混凝土預應力房屋。

1976年唐山大地震后,朱先生很快就赴災區調研災情。面對山崩地裂后的殘垣斷壁和滿目瘡痍的災后慘烈景象,他悲從心起,如何防災救災從此成為朱先生一輩子都在思考的課題。回校后,朱先生動情地告訴學生:“國家和社會需要什么,我們就要研究什么。工程科技人才做研究要新,要走在前沿,關鍵還要有用,能夠解決工程實際問題,造福百姓蒼生!”在時任校長李國豪院士的率領下,朱先生毅然放棄已經取得重要成果的原有研究方向,把研究重點轉到全新的工程抗震方向。他在混凝土結構抗震性能與非線性分析方面展開了一系列獨具創意的研究工作,所提出的鋼筋混凝土構件裂面效應概念和相應的恢復力模型在國際上被廣泛引用。

先進的實驗設施對科學研究有重要推動作用。在朱伯龍先生帶領下,同濟大學于1978年自主研制成功MZT-3小型振動臺。在此基礎上,又歷時5年,建成了國內第一個由計算機控制的地震模擬振動臺。該振動臺經過多輪改造升級,始終處于國內乃至國際領先水平,穩定運行至今,是世界上利用率最高的振動臺。這不僅為同濟大學的抗震研究打下了堅實基礎,也為東方明珠電視塔、上海中心大廈、上海環球金融中心、上海大劇院、上海世博會中國國家館等大量新型、超限結構的地震模擬振動臺試驗研究創造了優異的設備條件。由于朱先生勇攀高峰,敢為人先,今天這一實驗設施已經發展成為國家重點實驗室的組成部分,成為國際交流合作的重要平臺,產出的系列理論與技術研究成果奠定了同濟大學在土木工程研究領域的領先地位,為國家重大工程建設作出了不可替代的貢獻。

雖然在工程抗震領域取得了豐碩成果,但朱先生沒有停止向防災救災未知領域進軍的步伐。20世紀80年代中期,他又馬不停蹄地開拓了混凝土結構抗火、抗腐蝕的新研究方向。那時實驗條件簡陋,朱先生帶領弟子在浴缸中用酸液浸泡構件,進行工程結構抗腐蝕實驗研究。在自制的磚砌實驗爐上,朱先生帶領學術團隊,用柴火燒烤混凝土結構,進行混凝土結構抗火實驗,開啟了國內高校最早的抗火實驗室和抗腐蝕實驗室的建設,并著手從混凝土本構關系到基本構件性能、結構整體能力的試驗與分析,開創了中國土木工程防災事業的先河。

“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”無論早期的研究,還是后期的發展,朱伯龍先生從不脫離工程實踐,并非常重視科研成果的轉化和應用。

1989年,上海市政府依托多個政府職能部門,發揮同濟大學多學科綜合優勢,在國內率先成立了防災救災專業研究機構——上海防災救災研究所,同濟大學副校長沈祖炎任所長,朱先生擔任副所長。在沈、朱兩位先生的直接推動下,研究所迅速構建起了抗震防災、氣象災害與抗風、火災與消防工程、地下空間安全與地質災害、城市水務與防洪工程等核心業務,以及災害管理與安全政策、城市交通安全、環境災害、海洋災害、工程災害風險與保險等綜合業務。防災救災研究所成立至今已有35年,一系列研究成果和實踐應用,有力提升了上海城市運行安全與防災管理的水平。以城市供水管網防災為例,防災救災研究所研發了供水管網病害智能診斷技術,首創供水管網無線傳感陣列檢測技術及設備,發明了供水管網管道爆管風險預警與精細治理系列技術。系列成果在上海市供水管網大規模應用以來,實現全市公稱直徑500毫米(DN500)以上“三年零爆管”的紀錄。回望上海城市經歷的每一次臺風暴雨、雷鳴電閃和災難隱患,相關部門基本都能及時預警,有效應對,地下管網運行正常,城市秩序井然,這些都離不開朱先生為守護上海這座特大型城市安全所做的奠基性工作。

1991年6月中旬,朱先生積勞成疾,突患腦出血,在上海市第一人民醫院住院三個月。當年年底,他以頑強的毅力,坐著輪椅參加了全國性學術會議。他風趣地對學術界同行說:“鬼門關上,閻王爺對我說,國家的工程抗災事業還有新的領域需要開拓,你還是先回去吧。”花甲之年,朱先生退而不休,創新不止,他的學術眼光又投向了既有建筑的加固改造。此后近10年,朱先生孜孜以求,在國內率先開展工程結構檢測、鑒定和改造加固方法的研究和工程實踐,成為我國建筑物改造加固領域的鼻祖。這些工作為20世紀90年代后期國內工程結構全壽命研究奠定了基礎。晚年,朱先生還與戴復東院士一起,開展了輕鋼輕板建筑體系、裝配整體式預應力結構體系、鋼包混凝土結構體系以及預應力陶粒混凝土結構等研究。

朱先生一生科研碩果累累,獲獎20余項,發表論文210多篇,研究成果形成了五本專著。他先后參加國家鋼筋混凝土結構設計規范、建筑抗震設計規范、混凝土結構試驗方法國家標準、建筑抗震試驗方法規程、輕骨料鋼筋混凝土結構設計規程等多項課題研究與規范、規程的編制、修訂工作,并主編上海市《建筑抗震設計規程》等。他的研究領域涉及鋼筋混凝土殼體結構,預應力鋼筋混凝土結構,工程結構抗震性能、抗火性能、抗腐蝕性能,工業設備抗震性能,結構壽命預測評估,結構災害檢測與加固等諸多方面,形成了比較完整的工程抗災體系。

中國工程院院士、同濟大學土木工程學院呂西林教授于1979年9月入學同濟攻讀碩士學位,在朱先生指導下學習和開展研究工作。1981年12月碩士畢業后,他繼續追隨朱先生攻讀博士學位,一直到1984年12月博士答辯畢業,成為朱先生的第一位博士。畢業后,他又成為朱先生的同事。回憶起那段時光,呂西林院士感觸最深的是朱先生的創新和進取精神,以及他進行前瞻性研究和開拓新研究領域的勇氣。

中國科學院院士、同濟大學土木工程學院教授李杰曾說:“創新之于先生,恐怕是血液之于生命。創新是先生的學術法寶,創新是先生的智慧結晶,創新是先生授業、傳道、解惑于眾弟子的不二法門。”

立德樹人

啟智潤心育英才

“師也者,教之以事而喻諸德者也。”朱伯龍先生將教書育人作為志業,把工程報國的堅定信念鐫刻在學生的心靈中。他告誡自己的學生,國家的建設發展迫切需要科學技術支撐,需要培養大批工程技術人才,這也為學科發展提供了大量機會,唯有開拓創新、迎難而上,才能不負國家、不負人民。朱先生在同濟大學從教近60年,積極從事本科生、研究生的教育教學工作,即便在行政、科研等各方面工作特別繁忙的那段時間,也堅持為本科生授課。

在眾多弟子的回憶中,朱先生的課堂是同濟校園一景。他的課,時而激情澎湃,時而娓娓道來,時而旁征博引,時而風趣提問……聽他的課,學生們的思維會隨他的講解而律動,如沐春風,下課鈴聲響起,意猶未盡。朱先生主講的砌體結構設計原理和工程結構抗震設計原理,妙趣橫生,讓人印象深刻。大病初愈后,朱先生半身不遂,或坐著輪椅,或拄著拐杖,堅持為學生上課。有一次,為了形象說明偏心受壓的力學原理,他強撐病體,把拐杖一丟:“我現在就是一個典型的偏心受壓構件。”朱先生總能把枯燥的理論講得生動活潑,把復雜的問題講得深入淺出,把最新的科研成果融入課堂教學之中。“這源于先生扎實的知識功底,過硬的教學能力,勤勉的教學態度,科學的教學方法和對工程實踐真正的融會貫通。”他的一位學生如是說。

朱先生鼓勵學生大膽質疑,注重培養學生思辨能力,在潤物細無聲中把創新的意識傳遞給學生。弟子們回憶,朱先生在指導研究生時,從來都是鼓勵學生講出自己的觀點看法,鼓勵學生天馬行空地大膽設想,然后與他們平等地交流討論。李杰院士記得:“每次學術討論,朱先生都要問我‘有沒有新想法’‘是不是真正的新想法’。”有一次與研究生討論研究方向時,朱先生風趣地問:“你是想畫貓還是畫鬼?”見學生一臉迷茫,他循循善誘地說:“貓是人人都見過的,代表已知的領域;鬼是沒有人見過的,那是未知的領域。我看你還是畫鬼吧。”這位學生從此追隨朱先生治學,開創了結構抗火研究的全新領域。朱先生常常突破常規,因材施教,根據不同學生的特點給予針對性的指導,因此他的學生有的潛心理論,有的深耕技術,有的長于管理,有的注重工程。朱先生育人不拘一格,但對于青年教師的培養非常嚴格。他擔任結構工程學院院長時,要求青年教師必須過科研關、教學關和工程關“三關”。朱先生認為,只有教學、科研和工程實踐都優秀的教師,才是合格的同濟工科教師。他要求青年教師每兩到三年要輪流為學生上新的課程,這一制度系統地培養了一批全面發展的骨干教師。

朱先生對學生和青年教師的科學訓練近乎嚴苛。他常常講,工程科學必須嚴謹求實,來不得半分虛假。如果有學生或青年教師在科研上有浮躁表現,他就會毫不留情地嚴肅批評,因此師生對他十分敬畏。其實,學生們都知道,朱先生對他們更多的是關愛。朱先生很早就開始資助學生,幫助學生解決生活中遇到的困難,逢年過節還會邀請學生到家中做客。朱先生的言傳身教,不僅傳授了專業知識,也讓學生體悟到為人做事的道理,因此深受學生愛戴。“在先生身邊耳濡目染,我學到最多的是他嚴謹的治學態度和‘同心同德同舟楫、濟人濟事濟天下’的情懷!”他的一位博士研究生這樣說。

2008年4月12日,與病魔進行了17年頑強斗爭的朱伯龍先生與世長辭。一個月后,汶川大地震發生。朱先生西去,但他的事業后繼有人,他培養的首位博士生呂西林院士帶領弟子,冒著余震不斷的危險,第一時間趕赴北川縣,穿行于殘垣斷壁之間,將對先生的無限哀思,轉化為抗震救災的不竭動力。有一次在座談會上談到朱先生對自己的教誨,年近七旬的呂西林院士,一時情難自禁,泣不成聲。呂西林院士說,我們緬懷朱伯龍先生,緬懷這位工程結構抗災研究的大師,就是要學習他銳意進取、開拓創新、堅韌不拔的精神,為同濟大學土木工程學科的持續發展作出更大貢獻。

朱伯龍先生的貢獻,還體現在他特別注重知識積累與傳承,對教材建設情有獨鐘。他說:“國家大發展需要培養和造就大批工程技術人才,我有責任將點滴學習體會和實踐心得記錄下來,傳遞下去,讓后輩學者少走彎路。”他勤于耕耘,著作等身,不遺余力地把最新研究成果融入教材、專著之中,其中《工程結構抗震設計原理》《鋼筋混凝土非線性分析》《結構抗震試驗》《房屋結構災害檢測與加固》《建筑改造工程學》等是他多年研究成果的積累和升華,已成為經典教材。尤其是《房屋結構災害檢測與加固》和《建筑改造工程學》兩本專著,是他晚年拖著病軀完成的,《鋼筋混凝土非線性分析》一書長期被許多高校作為研究生基礎教材使用,影響十分深遠。

在同濟大學建校117周年前夕,呂西林院士、李杰院士牽頭舉辦了紀念朱伯龍先生95周年誕辰學術思想研討會。數十位白發蒼蒼的弟子以及活躍在教學科研及工程建設一線的再傳弟子,紛紛從全國各地趕來,共同緬懷朱先生的栽培教導之恩。他的一位學生飽含熱淚動情地說:“朱先生于我,恩同父子。我常常在夢里見到朱先生,夢中驚醒,想到先生教我的點點滴滴,不禁淚如泉涌,留下無盡的思念……”那一刻,我們深切地感受到一位“大先生”對晚輩后學影響之深遠!有感于此,在同濟大學土木系創建110周年和先生誕辰95周年之際,筆者學韻于陸放翁,深切緬懷朱伯龍先生:“百年身后豈為空,留得春風桃李紅。天下棟梁多出此,一門俊彥慰朱翁。”