作者系國家社科基金項目“《山海經》匯校集釋”負責人、西南民族大學中國語言文學學院教授

我們在讀陶淵明詩文集的時候,一個突出感受就是他的作品有很多異文。如存世最早的陶淵明集版本,現藏于國家圖書館的宋刻遞修本《陶淵明集》所記載的異文就有700多處。詩文集中的眾多異文現象,側面說明在刻本出現之前的抄本時代,陶淵明的詩文就已廣受歡迎。正是因廣受歡迎而被頻繁傳抄,才產生了大量的異文。

從理論上講,一個作者的原本即稿本,文字應該是固定和唯一的。我們面對陶淵明集大量的異文,難免會產生這樣的疑問,哪一個才是作者的原本?抑或所有的都不是原本,而真正的原本需要學者經過縝密精細的考證去尋求。在多個異文版本中確定哪個才是原本的文字,或是將所有的異文都予以排除而另尋原本,都是異常艱難的過程,同時又是重要的工作。因為只有確立了原本,才能保證我們讀到的文字是陶淵明所寫的文字,而不是后世傳抄者或刻書者的誤文。

以陶淵明組詩《讀〈山海經〉十三首》中的兩個異文為例,我們來看看怎樣取舍異文或重建原本。同時,重建的原本文字和異文之間的演變途徑,如果能夠得到合理的解釋,則可以大大提高重建原本文字的可信度。

“鴅鵝”誤作“鳴鴸”

據宋刻遞修本《陶淵明集》,組詩第十二首開頭二句“鴅鵝見城邑,其國有放士”,其中的“鴅鵝”二字,原注云:“一作‘鳴鵠’。”曾集本、蘇寫本悉同。然而無論是“鴅鵝”,還是異文“鳴鵠”,我們在《山海經》中都找不到對應的文字,顯然有誤。因此,宋淳祐元年(1241)湯漢本“鴅鵝”雖作“鸼鵝”,但自注卻說:“當作‘鴟鴸’。”并引《山海經》為證:“柜山有鳥,其狀如鴟,其名曰鴸,見則其縣多放士。”湯漢的校改極有可能參考了別的版本,或者參考了姚寬的《西溪叢語》。《西溪叢語》卷下有一大段關于陶淵明《讀〈山海經〉十三首》的解讀,解讀先引陶詩,再引《山海經》及其他文獻予以說明。第十二首所引陶詩作“鴟鴸見城邑,其國有放士”,可知姚寬所見的陶集版本正作“鴟鴸”。姚寬同樣引用了《山海經》為證,并且說:“‘鴟鴸’或為‘鸼鵝’,或為‘鳴鵲’,皆非也。”作“鸼鵝”的異文即為湯漢本所承,而作“鴟鴸”和“鳴鵲”的版本未能流傳下來。湯漢的校改得到了后世的積極響應,元代李公煥《箋注陶淵明集》和明清兩代的陶集大都襲用了湯漢本。

進入現代,丁福保《陶淵明詩箋注》正文仍作“鸼鵝”,自注云:“‘鸼’之與‘鴸’,猶‘辀’之與‘侏’皆同音通借字。‘鵝’當作‘鴟’,因形近而誤。”似乎主張“鸼鵝”當為“鴸鴟”之誤,與湯漢的校改大同小異。

大部分學者接受了湯漢的校改,直接用“鴟鴸”當作正文,如傅東華《陶淵明詩》、古直《重定陶淵明詩箋》、王瑤《陶淵明集》、王孟白《陶淵明詩文校箋》、孫鈞錫《陶淵明集校注》、袁行霈《陶淵明集箋注》、龔斌《陶淵明集校箋》、孟二冬《陶淵明集譯注》等都是如此,看來“鴟鴸”說已經成為學界的主流意見。

哈佛大學的田曉菲在《塵幾錄——陶淵明與手抄本文化研究》一書中提出了不同看法:“李公煥本以為首句‘鸼鵝’當作‘鴟鴸’,其實詩的第一個字當從曾集本、蘇寫本作‘鴅’,第二個字可從李本作‘鴸’。”實際上,前人早有相同的看法,清代吳任臣《山海經廣注》說:“陶潛《讀〈山海經〉》詩:‘鸼鵝見城邑,其國有放士。’或云‘鸼鵝’當為‘鴅鴸’。”袁珂《山海經校注》認為:“為‘鴅鴸’正是也。”又說:“此如鴟之異鳥鴸,或即敗死丹朱之所化。”將鴸鳥和堯的長子丹朱之間建立起了聯系。《尚書·堯典》云:“帝曰:‘疇咨若時登庸?’放齊曰:‘胤子朱啟明。’”“胤子朱啟明”一句,《史記·五帝本紀》作“嗣子丹朱開明”,張守節《正義》引鄭玄云:“帝堯胤嗣之子,名曰丹朱,開明也。”顧頡剛、劉起釪《尚書校釋譯論》就認為:“‘朱’,在神話中原是一種神鳥……又叫‘鴸’。”從表面上看,“朱=丹朱”,“鴸=鴅鴸”,對應整齊,但一為人名,一為鳥名,二者之間能否畫等號還難以定論。即使能夠成立,這也只是后世學者的看法,陶淵明無緣得知,因此不可能將《山海經》的“鴸”寫作“鴅鴸”。

陶淵明像(清《無雙譜》) 作者/供圖

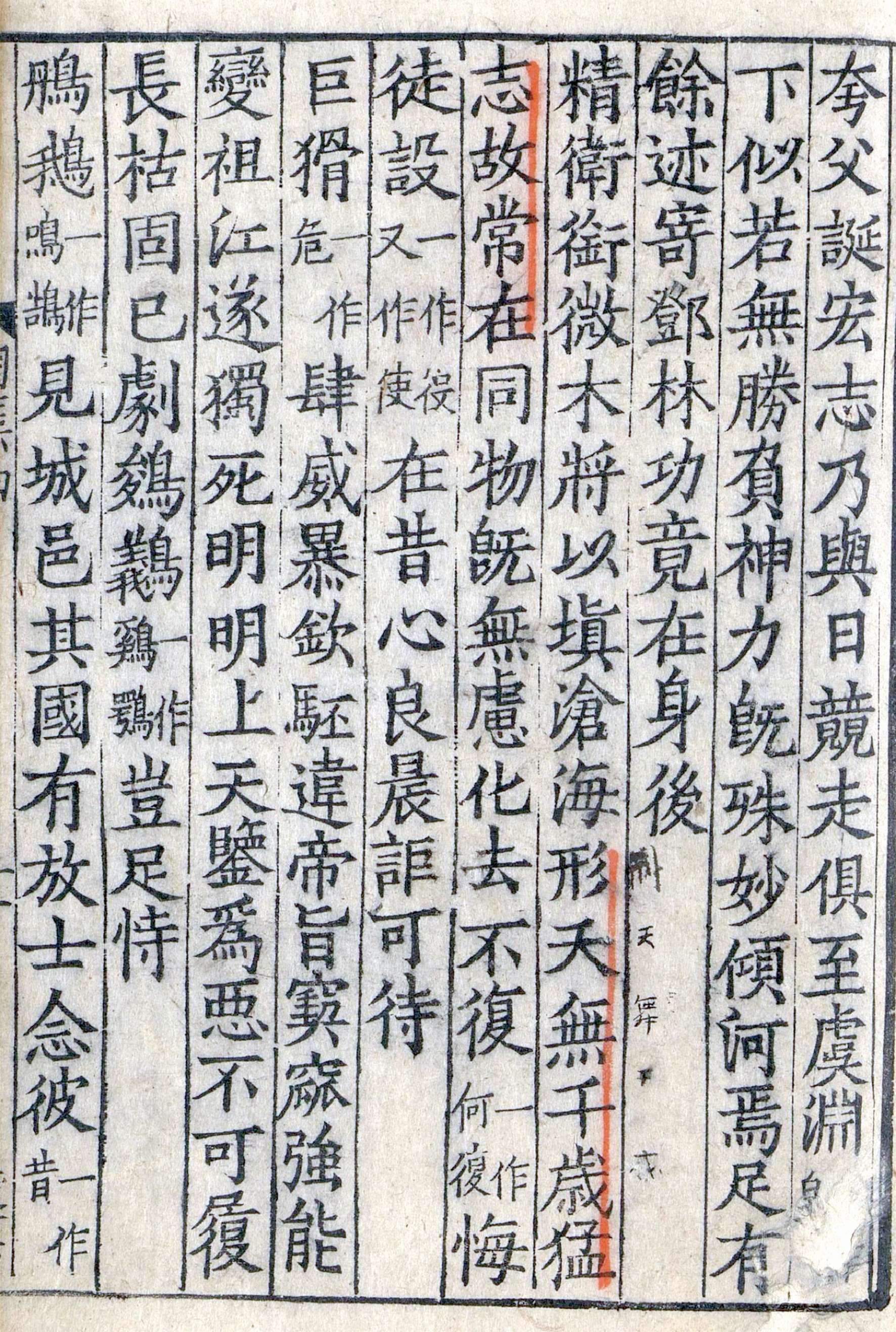

陶淵明《讀〈山海經〉十三首》(宋刻遞修本) 作者/供圖

然而,無論是有版本依據的“鴅鵝”“鸼鵝”,還是后人校改的“鴟鴸”“鴸鴟”“鴅鴸”之說,拿《山海經》原文來驗證的話,都難稱密合無間。《山海經·南山經》云:“《南次二經》之首,曰柜山,有鳥焉,其狀如鴟而人手,其音如痹,其名曰鴸,其鳴自號也,見則其縣多放士。”“放士”一詞在《山海經》一書中僅此一見,因此陶詩“鴅鵝見城邑,其國有放士”二句一定是根據此節文字來寫的。然而,《山海經》明確記載此鳥名字是個單名,叫作“鴸”,和“鴅鴸”無涉;雖然它的形狀“如鴟”,但絕不能用連文“鴟鴸”來稱呼它,因此后人的校改都難以成立。

那么陶淵明詩的原本應該是什么呢?我們認為,第一個字當取宋刻遞修本、曾集本、蘇寫本所記載的異文“鳴鵠”和《西溪叢語》記載的異文“鳴鵲”,以及和陶本所載異文“鳴鴣”中的“鳴”字;第二個字當取《西溪叢語》所記“鴟鴸”中的“鴸”字,即原本當作“鳴鴸見城邑,其國有放士”。如此可與《山海經》記載密合無間。可能大家會問,這樣的校改能夠成立嗎?取“鳴”字是有版本異文的根據,取“鴸”字則有《山海經》文獻的證據,顯然可以成立。不僅如此,我們還可以根據郭璞的《山海經圖贊》(以下簡稱《圖贊》)來進一步證明這樣校改是正確的。《山海經》最早的注釋者是東晉的郭璞,他同時還寫了《圖贊》。《道藏》本《山海經》所附郭璞《圖贊》“鴸鳥”云:“彗星橫天,鯨魚死浪。鴸鳴于邑,賢士見放。厥理至微,言之無況。”可以明顯看出,陶淵明的這二句詩“鳴鴸見城邑,其國有放士”是直接化用郭璞《圖贊》“鴸鳴于邑,賢士見放”二句詩的,表明陶淵明十分熟悉郭璞的《圖贊》。郭璞、陶淵明以“鴸鳴/鳴鴸”與“放士”相聯系,明代楊慎《戎旅賦》:“詠清人之介駟兮,感放士之鳴鴸。”亦以“鳴鴸”與“放士”相聯系,可謂詩人之思,千載而潛通。

最后,我們再簡單考察一下“鳴鴸”異文演變的過程。“鳴鴸”的“鴸”字或因形近而訛作“鵲”,即成《西溪叢語》所記載的“鳴鵲”;或因形近而訛作“鵠”,即成宋刻遞修本、曾集本、蘇寫本所載異文“鳴鵠”;“鵠”字又因形近誤作“鴣”,即成和陶本所載異文“鳴鴣”。“鳴鴸”二字因形近訛作“鴅鵝”,即成宋刻遞修本、曾集本、蘇寫本的正文;“鴅”字又因形近誤作“鸼”,即成湯漢本、李公煥本的正文“鸼鵝”;“鴅”字又因形近誤作“![]() ”,即成和陶本的正文“

”,即成和陶本的正文“![]() 鵝”。可以看出,異文看似紛繁復雜,但其演變的軌跡猶歷歷可考。《西溪叢語》中的“鴟鴸”則可能是刻書者根據《山海經》所作的校改。

鵝”。可以看出,異文看似紛繁復雜,但其演變的軌跡猶歷歷可考。《西溪叢語》中的“鴟鴸”則可能是刻書者根據《山海經》所作的校改。

“巨猾”誤作“臣危”

據宋刻遞修本《陶淵明集》,這組詩的第十一首開頭二句是“巨猾肆威暴,欽駓違帝旨”,其中的“猾”字,原注云:“一作‘危’。”曾集本、蘇寫本悉同。和陶本正文亦作“巨猾”,但注文卻作“一作‘![]() 危’”。“巨猾”不見于《山海經》,顯然有誤。丁福保《陶淵明詩箋注》直接改作“臣危”,云:“‘臣危’一作‘巨猾’,非。‘巨’因形而誤,‘猾’因雙聲而誤也。”并引《山海經·海內西經》為證:“貳負之臣曰危,危與貳負殺窫窳。”

危’”。“巨猾”不見于《山海經》,顯然有誤。丁福保《陶淵明詩箋注》直接改作“臣危”,云:“‘臣危’一作‘巨猾’,非。‘巨’因形而誤,‘猾’因雙聲而誤也。”并引《山海經·海內西經》為證:“貳負之臣曰危,危與貳負殺窫窳。”

丁福保的校改有版本異文和《山海經》文獻的證據,毫無疑問是正確的,已成定論。陶淵明詩中稱“危”為“臣危”,可能受到了郭璞《圖贊》的影響,郭璞《圖贊》小題即作“貳負臣危”。丁氏的校改雖然完全正確,但他關于“臣危”之所以訛作“巨猾”的原因解釋卻有對有錯。他以“巨”“臣”為形近之誤是正確的,《山海經》即有此例。《山海經·海內南經》云:“梟陽國在北朐之西,其為人人面長唇,黑身有毛,反踵,見人笑亦笑,左手操管。”郭璞注:“《海內經》謂之‘贛巨人’。”“贛巨人”之“巨”,宋本、《道藏》本、明成化本、王崇慶《山海經釋義》本皆訛作“臣”,可以為證。他認為,“危”“猾”為雙聲而誤,則是錯誤的,因為二字并非雙聲關系。我們認為,“危”之所以誤作“猾”,還經歷了一個中間過程,即“危”字在傳抄過程中先誤作“花”,因為“危”與“花”行書相近易訛,如《山海經·西山經》云:“槐江之山,其陰多榣木,之有若。”郭璞注:“《國語》曰:‘榣木不生花也。’”今本《國語·晉語八》作“榣木不生危”,可知“花”為“危”字之誤,可為之比。“臣危”在傳抄過程中曾經誤作“巨花”,后人見“巨花”無義,因此改作同音的“巨猾”。“巨猾”一詞在東漢張衡《東京賦》中就已經出現,義指大奸之人。其異文演變途徑可以簡單標示為:臣危→巨花→巨猾,而“臣”字除了訛為“巨”字外,還曾經訛為和陶本所記載的異文“![]() ”,輾轉演變之跡亦歷歷可辨。

”,輾轉演變之跡亦歷歷可辨。

從上舉兩個陶詩異文例子來看,早期版本所記載的無論是原文還是異文,都需重新取舍并參照《山海經》才能得出準確的文本。因此,我們推測,今日所見陶淵明集文本還有不少誤文,同樣需要參照《山海經》等相關文獻進行詳細考察,排除誤文的干擾,以為學界提供一個盡量趨近于原本的陶淵明集,這是今后陶淵明研究需要著力的方向之一。