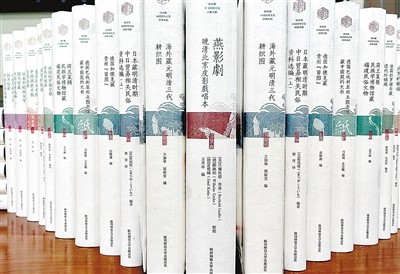

“海外藏中國民俗文化珍稀文獻”(18種)圖書。 滕俊攝

1月20日,“海外藏中國民俗文化珍稀文獻”(18種)新書發布會在中國國家圖書館(國家典籍博物館)舉辦。圖書由中國民俗學會副會長、中山大學中國非物質文化遺產研究中心教授王霄冰帶領研究團隊編撰,陜西師范大學出版總社出版,是“十三五”國家重點圖書出版規劃項目、國家出版基金項目、國家社科基金重大項目階段性成果。

1月20日,來自中國社會科學院、中國國家圖書館、中國國家版本館、北京大學、清華大學、北京師范大學、中央民族大學等科研機構和高校的相關專家學者出席了“海外藏中國民俗文化珍稀文獻”(18種)新書發布會。與會人員表示,18種圖書再次印證了中國民俗文化的豐富性與多樣性,對建設與完善當代中國民俗學的理論與方法體系,進一步推動非物質文化遺產研究、以中國話語講述中國故事等都具有極大的啟發意義。會后,《中國民族報》記者周芳專訪了圖書主編王霄冰。

展現豐厚的中國民俗文化

記者:作為民間的風俗生活文化,民俗文化帶有鮮明的“草根性”,您如何想到去收集、整理流落海外的中國民俗文獻與文物?

王霄冰:這首先與我個人的學習、工作經歷有關。我讀碩士研究生時師從中央民族大學陶立璠先生,學的就是民俗學。碩士畢業后,我先是去了日本留學,之后又去了德國,在國外待了17年之久。在國外游學和工作期間,我發現很多博物館、圖書館以及一些私人收藏家手上,保留有大量中國明清以來的民俗文獻與文物。事實上,自16世紀西方傳教士進入中國,西方人就對中國民俗文化十分關注。19世紀后,西方旅行家、商人、漢學家、人類學家等在中國各地搜集大批民俗文物和文獻帶回本國,并以文字、圖像、影音等形式記錄中國各地的民俗活動。而今,這些實物和文獻資料經過歲月的沉淀,很多已成為各國博物館、圖書館等公共機構的收藏品。不少同類資料在中國本土已經散佚無存。調查、梳理海外藏相關中國民俗文獻資料的想法,正是我在這一時期萌生的。

2016年,由我主持的“海外藏珍稀中國民俗文獻與文物資料整理、研究暨數據庫建設”課題獲得國家社科基金重大項目的資助。立項之初,我們計劃要對德、英、美、法、日等國家主要公共收藏機構所保存的中國民俗文獻與文物資料進行系統的調查、梳理,為它們編制目錄、建立數據庫,并對資料的來源、收藏情況進行研究,評估其資料價值與活化利用的可能性。

到2018年,課題組經過兩年的摸底調查,搜集到數千條較有價值的資料數據。為了及時將這些采擷自海外的新材料公之于眾,讓更多學人了解和利用這些資料,我們與陜西師范大學出版總社共同策劃、合作出版“海外藏中國民俗文化珍稀文獻”圖書。之后,出版計劃申請獲批,出版工作順利進行。

記者:18種書,可謂體量龐大、內容豐富。無論是來自中國的民俗文獻,還是出自西方人之手的民俗記錄,都是難得的第一手資料,能否從時間范圍、具體內容等方面詳細介紹一下?

王霄冰:從時間范圍上來說,18種書籍中的民俗資料涉及年代大致以16世紀為上限(除個別文獻),1949年為下限。

從民俗資料學的角度來看,這些書籍大致可分為三大類:第一類是對從中國流到國外的民俗文獻的直接翻印,像耕織圖、苗圖、外銷畫、契約文書、影戲劇本、民間寶卷等,并加上了研究者所作的導讀、題解、注釋;第二類是翻譯17至20世紀來華西方人對中國人日常生活的記錄和研究,包括他們對中文文獻中民俗相關內容的摘要和梳理,如《中國紀行》《中國童話》《中國歌謠》《近世中國民間故事》等;第三類是對海外藏中國民俗文獻、文物,或出自外國人之手的民俗相關記錄的整理和研究,如《荷蘭萊頓民族學博物館藏福建民俗文物》《日本藏明清時期中日貿易相關民俗資料選編》等。

圖書主要以展現原始資料為主,其中大量珍貴的圖片、文獻及真實鮮活的紀實文字,展現了豐厚的中國民俗文化及其獨特魅力,反映了我國特定歷史時期和特定區域中人們的日常生活狀況,也體現了西方人的收藏興趣與學術觀念,是明清以來中國文化跨國傳播與中西文化碰撞交流的生動見證。

活化利用,弘揚中華優秀傳統文化

記者:可以說,圖書是對中國古代民俗文獻的重要補充,對于探尋中華文明之源、理解中華文明的五大突出特性,都具有重要意義。關于這一點,您是否深有體會?

王霄冰:是的,可以說感受頗深。中國民俗文化具有悠久的歷史傳承性,許多民俗習慣和傳統活動有著千百年的歷史,并在今天的社會中仍然得到保留和傳承。但同時由于地域之間自然地理與歷史社會條件的不同,即使是同一個節日,不同地區的人們過節方式也不一樣,并且隨著時代的變化,一些節日習俗還會發生變遷。這些體現出中華文明連續性、創新性與包容性相結合的特點。

圖書中有一本《中國的風俗與歲時》,是由兩本譯著即美國的何樂益著《中國的風俗》和英國的裴麗珠、俄國的米托發諾合著的《歲時》合成的,通過這些外國人的記錄,結合民俗史的研究,我們能夠看到中國民俗文化的歷史傳承與發展演變。

還有一個典型的例子,就是耕織圖。所謂“耕織圖”,是以農事耕作與絲棉紡織等為主題的繪畫圖像。耕織圖在我國有著悠久的歷史,最早可追溯到戰國時期,經漢至唐,不斷充實豐富,至宋代形成完整的耕織圖體系,并延續至元明清時期。圖書中的《海外藏元明清三代耕織圖》收錄了美國弗利爾美術館藏元代程棨《耕織圖》、日本國立公文書館藏狩野永納翻刻明代宋宗魯《耕織圖》、美國國會圖書館藏清代康熙《御制耕織全圖》三套代表性海外藏耕織圖,并對其版本與收藏等情況作了簡要介紹。這些流傳海外的耕織圖既傳揚了中國傳統社會“農為天下之大本”的重農理念,也是中國耕織圖傳承不斷的生動呈現,具有多方面的價值與意義。

此外,《德國和捷克藏貴州“苗圖”》通過考察不同時期“苗圖”的體例內容與形式風格的變化,體現出中國古代中央王朝對于西南地區民族在認知與態度上的變化,從而折射出中國古代邊疆與中原地區一體化的歷史進程。這些文獻典籍對于增強文化認同和國家認同、鑄牢中華民族共同體意識具有重要意義。

記者:您在圖書的總序中曾表示,整理、翻譯、出版這套圖書的目的是搶救并繼承流落海外的文化遺產,同時做好文獻資源的活化利用,下一步在這一方面有何計劃和打算?

王霄冰:中國民俗文化作為中華文化的重要組成部分,承載著深厚的歷史底蘊和豐富的民族情感。我們要按照新時代的新要求,推動中國民俗文化的創造性轉化和創新性發展,激活其生命力。

“海外藏中國民俗文化珍稀文獻”項目的每本書背后,都有豐富的故事可以挖掘,比如當年西方人在中國搜集民俗資料的故事,中國的民俗文獻與文物在海外流傳的故事,今天的研究者前往各國尋訪和研究這些資料的故事等。如果可能的話,我希望能與媒體、出版社合作,采用紀錄片、短視頻、通俗讀物等更加直觀、易懂的方式,把這些故事生動地展現出來。相信這些會有助于弘揚中華優秀傳統文化,并促進中西文明的交流與互鑒。

同時,“海外藏中國民俗文化珍稀文獻”這一項目,將一批相關珍稀資料帶回了中國,除了對于中國民俗史、民俗學史的研究有很大助益之外,我們也能從民俗資料的流通過程去體會西方人的收藏興趣與學術觀念,從中注意到中外文化交流中的交互視角。通過批判性地認識與反思近代西方人如何想象中國、建構中國、書寫中國,我們可以更主動地構建中國話語體系,講好新時代的中國故事。

來源:《中國民族報》