中國最早的天文臺——靈臺遺址。資料圖片

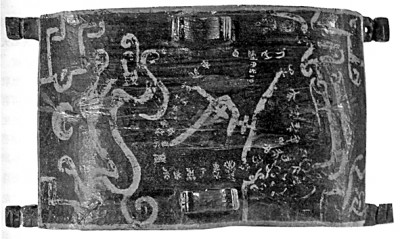

繪于湖北隨州曾侯乙墓出土的漆箱蓋上的二十八宿標示圖。資料圖片

河北宣化遼墓星圖。資料圖片

作者:展龍,系河南大學歷史文化學院、黃河文明省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心教授

天氣現(xiàn)象風云變幻,奧秘無窮,時刻影響著人們的活動。華夏先民在與大自然的長期互動中,日漸適應了四時交替,陰陽變化;辨明了雨雪晴靄,風云雷電;見證了朝暉夕陰,氣象萬千,并逐漸探索出氣象變化的一般規(guī)律,形成觀天察氣、看云識天的氣象學識,留下世界上記錄最早、傳承最久、內(nèi)涵最廣的氣象資料,成為中華民族乃至世界文明的寶貴精神財富和獨特文化資源。

早在夏代,已有觀象授時之說,設有“天地四時之官”;《夏小正》以夏代十二月為綱,記述了每月星象、氣象、物象及所應從事的農(nóng)事和政事。至殷商,時人開始自覺觀察、認識并記載各種氣象,甲骨卜辭中風、云、雨、雪、雹、霧、霰、霜、雷、電、虹等氣候現(xiàn)象,是世界最早的氣象記錄之一。周秦之際,在天人關(guān)系的艱難探尋中,人們已更加成熟地解釋氣象、預報氣象和記錄氣象,《周易》《尚書》《詩經(jīng)》《左傳》《國語》《孫子兵法》《莊子》《孟子》《管子》《呂氏春秋》《爾雅》《黃帝內(nèi)經(jīng)》等存世文獻,都記載有大量物候知識和氣象信息。如《爾雅》解釋霧霾、風雨、雪霜天氣:“地氣之發(fā),天不應曰霧”;“風而雨土為霾”;“甘雨時降,萬物以嘉,謂之醴泉”;“雨霓為霄雪”等。《黃帝內(nèi)經(jīng)》解釋云雨天氣:“地氣上為云,天氣下為雨;雨出地氣,云出天氣。”《詩經(jīng)》預報雨雪天氣:“如彼雨雪,先集維霰”;“天將陰雨,鸛鳴于至”。《呂氏春秋》解釋“八風”為:“東北曰炎風,東方曰滔風,東南曰熏風,南方曰巨風,西南曰凄風,西方曰飂風,西北曰厲風,北方曰寒風。”凡此,皆為早期華夏先民洞察自然、辨識天象、預測氣象的智慧結(jié)晶和文化創(chuàng)舉。

逮及漢唐,隨著社會的發(fā)展進步和科技的日益革新,人們對氣象的認知趨于理性、科學和客觀。漢代人闡明了二十四節(jié)氣及七十二物候,發(fā)明了濕度計、風速器等氣象儀器;提出了“梅雨”“信風”等氣象名稱,并科學解釋了雷電、降水等季節(jié)性氣候現(xiàn)象;駁斥了雷電是“天取龍”“天懲”“天怒”等陳腐謬論,批判了將降雨歸于“天神”的迷信妄說;出現(xiàn)了《易飛候》《四民月令》《論衡·變動篇》《淮南子·本經(jīng)訓》等文獻。如《淮南子》指出:“懸羽與炭,而知燥濕之氣”;“風雨之變,可以音律知之”。《論衡》提出:“天且雨,琴弦緩。”《西京雜記》記載:漢時長安靈臺相風銅烏,“有千里風則動”;“氣上薄為雨,下薄為霧,風其噫也,云其氣也,雷其相擊之聲也,電其相擊之光也”。凡此,即將古代氣象學尤其是氣象預報技術(shù)引入科學之路,推向新高。而后,兩晉盛行“相風木鳥”等測風儀器;北魏賈思勰《齊民要術(shù)》載有“天氣新晴,是夜必霜”等氣象諺語,并提及熏煙防霜、積雪殺蟲等方法;《正光歷》將七十二氣候列入歷書;南朝宗懔《荊楚歲時記》提出冬季“九九”為一年最冷時期;隋代杜臺卿《玉燭寶典》輯錄隋以前節(jié)氣、政令、農(nóng)事、風土、典故等文獻,保留了不少農(nóng)業(yè)氣象佚文。至唐代,創(chuàng)造了相風旌、占風鐸、占雨石等氣象儀器,區(qū)分了十級風力和二十四方位風向,解釋了日暈、彩虹、光象等氣候現(xiàn)象,誕生了《觀象玩占》《乙巳占》《相雨書》等氣象經(jīng)典,涌現(xiàn)出裴行儉、李淳風、李愬等氣象學家,并將氣象知識更加廣泛地應用于生產(chǎn)、生活、軍事、政治等重要領(lǐng)域,彰顯了自然氣象的科學性、實用性和人文性特征。

宋元乃中國古代科技發(fā)展的黃金時代,氣象知識和研究隨之日益勃興,蔚為大觀。較之以往,宋元氣象學的科學化趨勢更加鮮明,不僅解釋了梅雨、龍卷風、季風、雷陣雨等特殊性、區(qū)域性氣候現(xiàn)象,首創(chuàng)了雨量、雪量等觀測技術(shù),而且對大氣光象、雷電霜霧等氣候現(xiàn)象的認知更為科學、合理,對天氣的預報方法也更加多樣、準確。如朱熹《朱子語類》論述雷電:“陰氣凝聚,陽在內(nèi)者不得出,則奮擊而為雷霆,陽氣伏于陰氣之內(nèi)不得出,故爆開而為雷也。”沈括《夢溪筆談》解釋彩虹:“虹乃雨中日影也,日照雨則有之。”陳長方《步里客談》記述梅雨天氣:“江淮春夏之交多雨,其俗謂之梅雨也,蓋夏至前后各半月。”葉夢得《避暑錄話》論述江南“過云雨”(雷陣雨)、“龍桂”(龍卷風)。蘇洵《辨奸論》預報風雨:“月暈而風,楚潤而雨。”尤其是沈括《夢溪筆談·異事篇》對氣象、物候之創(chuàng)見,朱思本《廣輿圖·占驗篇》對天、云、風、日、虹、霧、電等航海氣象之“占驗”,堪稱典范。宋元時期為我國古代氣象科學發(fā)展的重要階段,其氣象之學遠紹漢唐根脈,近啟明清端緒。

至明清,氣象學雖發(fā)明不足,但在總結(jié)演繹前人成果方面可圈可點,尤其是深受“西學東漸”浸染,氣象之學呈現(xiàn)出由傳統(tǒng)向近代轉(zhuǎn)變的趨勢,初露近代氣象學的曙光。其中,明代雨量觀測、航海氣象、天氣預報等技術(shù)日益精進,“南北寒暑”“晝夜長短”“蜃氣樓臺”等理論認知不斷深化,農(nóng)業(yè)氣象諺語廣泛傳播,氣象云圖等推廣使用。在官方,“月奏雨澤”成為常制,顧炎武《日知錄》載:“洪武中,令天下州縣長吏,月奏雨澤……永樂二十二年十月,通政司請以四方雨澤奏章類送給事中收儲,上曰:祖宗所以令天下奏雨澤者,欲前知水旱,以施恤民之政,此良法美意。”在民間,“占候諺謠”成為常用語,如明初婁元禮《田家五行》記載氣象諺謠,凡分論日、論月、論星、論風、論云、論虹、論雷、論霜、論雪、論電、論氣候、論山、論地諸篇,皆反映了明初農(nóng)業(yè)氣象知識和天氣預報經(jīng)驗。明清之際,西方科技的傳入為我國氣象科學帶來了新技術(shù)和新觀點。傳教士將西方當時比較先進的溫度計、濕度計引入中國,清人還仿制了冷熱計、燥濕器;利用《三光圖》等云圖預報天氣;出現(xiàn)了炮擊雹云,消除冰雹的技術(shù)。梁章鉅《農(nóng)候雜占》凡分四卷,從天文、地理、人事、時令、草木、蟲魚等角度,論述了預測天氣變化、解釋氣候現(xiàn)象、把握氣象規(guī)律之理論,是古代農(nóng)業(yè)氣象諺語的集大成之作;游藝《天經(jīng)或問》凡分圖序、天、地三卷,全面闡釋了天地變化的情勢,解答了氣象變化的規(guī)則,一定程度上突破了適應性、經(jīng)驗性氣象知識的局限,是近世少見的氣象原理之作,也是我國科學氣象學之肇始。

在古人的觀念中,氣象既是“天”的自然表征,也是“人”的觀念塑造,這種超自然的人本理解,為原本自然的萬千氣象增添了濃郁的神秘色彩和持久的人文屬性。在遠古時期,面對變化莫測的氣候現(xiàn)象,人們深陷“天人相分”的思維邏輯中,本能、盲目、被動地適應著紛繁多變、循環(huán)往復的氣象世界。此后,古代先民在克服自然、改造自然、適應自然的長期實踐中,逐漸認識到“人”的能力和“人事”的價值,“天人合一”等觀念日益深入人心,作為“天”的自然表征,氣象也由此逐漸被人們認識、把握和利用,并持久影響著歷代政治、經(jīng)濟、社會和文化。在社會層面,“順天文,授民時”,人們長期利用氣象變化的規(guī)律和特點發(fā)展社會經(jīng)濟,從事農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、交通、祭祀、水利等活動。同時,面對此起彼伏、綿延不絕的氣象災害,歷代官民積極抗爭,全力應對,利用各種力量抗御氣象災害,并逐步建立了較為務實高效的氣象預報制度和災荒賑濟體系。在政治層面,中國古人相信“天文變,世俗亂”,“天垂象,見吉兇”,認為天道與人事、天變與政治有著神秘而微妙的關(guān)聯(lián),凡君臣事天不誠、賞刑不當、忠良未用、奸邪盈朝、聽信讒佞、征斂掊克、靡費天下、刑獄冤濫等,都會上干天和,招致天變。《史記·天官書》謂:“凡天變,過度乃占。……太上修德,其次修政,其次修救,其次修禳,正下無之。”漢代董仲舒將其總結(jié)為“天人感應”之說,認為“國家將有失道之敗,而天乃先出災害以譴告之,不知自省,又出怪異以警懼之,尚不知變,而傷敗乃至。”此后,這種“天人感應”“災異天譴”學說長期成為制約皇權(quán)與重塑秩序的政治規(guī)范,并與歷代王朝的政治命運緊密相連。在文化方面,最突出的表現(xiàn)當為參用陰陽五行解釋天氣現(xiàn)象,如《大戴禮記》以陰陽解釋氣象:“陰陽之氣各靜其所,則靜矣。……陽氣盛,則散為雨露;陰氣盛,則凝為霜雪。陽之專氣為雹,陰之專氣為霰。霰雹者,二氣之化也。”鄭玄注《洪范篇》以五行解釋氣象:“雨,木氣也,春始施生,故木氣為雨。旸,金氣也,秋物成而堅,故金氣為旸。燠,火氣也。寒,水氣也。風,土氣也。凡氣非風不行,猶金木水火非土不處,故土氣為風。”這些不斷積累的氣象知識及文化解釋,是古代先民認識自然、改造自然的產(chǎn)物,其對氣象規(guī)律、天人關(guān)系等復雜問題的自覺認知和客觀書寫,不僅反映了古人認識天文、應對氣象的理性取向和不斷增強的能力,且對今日之氣象事業(yè)也有一定的借鑒價值。

自古中國以農(nóng)立國,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)依賴天文地理,因而古代氣象記錄注重實用,人們習慣將氣象信息載諸天文書籍及小說筆記、詩文游記、方志野史等,充分展示了古代先民“求真”的氣象智慧和“務實”的書寫意識。今天,秉承“稽古振今”的歷史使命和學術(shù)擔當,系統(tǒng)整理、深入研究中國古代氣象文獻,傳承氣象文化,弘揚氣象科學,具有重要的學術(shù)價值和現(xiàn)實意義。