致遠艦 資料圖片

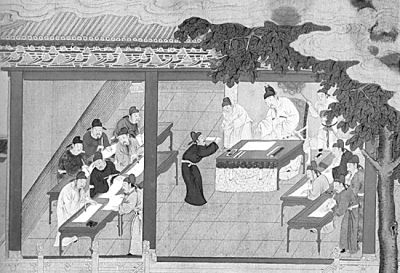

科舉考試 資料圖片

1894年,中日甲午海戰(zhàn)爆發(fā)。泱泱清王朝對峙彈丸小國日本,戰(zhàn)場失利,漸顯敗勢。此時,正在為戰(zhàn)事失利而懊惱的北洋海軍提督丁汝昌接到日本將領伊東佑亨的勸降信。信中寫道:“至清國而有今日之敗者,固非君相一己之罪,蓋其墨守常經(jīng),不通變之所由致也。夫取士必以考試,考試必由文藝,于是乎執(zhí)政之大臣,當?shù)乐_憲,必由文藝以相升擢。文藝乃為顯榮之梯階耳,豈足濟夫?qū)嵭В俊保ā兑翓|佑亨致丁汝昌書》)其中,“夫取士必以考試”指的是科舉取士的制度,“考試必由文藝”在這里指的是文章撰述和書寫方面的學問。信中一面是勸降之意,一面是對積重難返之“書寫”學統(tǒng)的挖苦。撇開是非自有公斷的戰(zhàn)爭、談判和簽約過程,由此探索、反思并重新發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)書寫體例與現(xiàn)代國家走向的關系,的確是橫陳在世人尤其是士人面前的一道重要命題。傳統(tǒng)社會選拔人才需要考察文章寫作,但何以讓文章書寫在中華民族的興衰史上蒙羞,甚至留下了無法承受的罪名,需要我們回到大歷史的背景中尋找答案。

⒈“學而優(yōu)則仕”:文章寫作與古代中國的人才選拔機制

就其本質(zhì)而言,科舉制度并非單純的教育制度,而是一種人才選拔制度。如何考試,如何選拔人才,考察的重要標準就是文章寫作。科舉制度將“選官”和“做文章”兩者相結合,形成了一種獨特的人才選拔機制。這種人才選拔機制,對中國士人書寫方式與書寫觀念的影響是巨大的。科舉考試到明清之時,慢慢使用了八股取士的制度。當然八股文也并非如后人批判的那么一無是處。考察八股文的源流就會發(fā)現(xiàn),八股文不但與經(jīng)義、試帖詩、律賦、策論等考試文體有關,還與駢文、古文及經(jīng)典注疏等非考試文體有著剪不斷理還亂的淵源關系。正如周作人所說:“八股不但是集合古今駢散的蓄華,凡是從漢字的特別性質(zhì)演出的一切微妙的游藝也都包括在內(nèi),所以我們說它是中國文學的結晶,實在是沒有一絲一毫的虛價。”(《論八股文》,鐘叔河編:《周作人文類編·千百年眼》,湖南文藝出版社1998年版)

當然,中國士人重視文章寫作并非始自科舉制度,而是有著悠久的歷史傳統(tǒng)。中國自古就是文章大國,“經(jīng)國之大業(yè),不朽之盛事”的文章書寫觀念已經(jīng)潛移默化到士人的意識之中。在中國人的意識里,做文章是人間諸種生活中最重要的事情之一。作為知識的承載者和道義的傳播者,中國古代士人很早就將立言、立德與立功并列為人生三大不朽之事。而隋唐以來的科舉取士制度,又平添了憑文章可以晉身政治,進而獲得治國、平天下的資本與榮耀。封建士子遂把“學而優(yōu)則任”看作是變更自身命運的希望,也視為獲得社會承認的某種榮譽標志。在中國古代,唯有士人才有資格接受人文教育,尤其是書寫方面的知識,而其社會地位也正是基于這種書寫的知識獲得的。由此,民眾對讀書的崇拜,士人對功名的熱衷,都成為整個中華民族的重要心理特征。因此,以科舉求功名,成為千百年來士人朝思暮想的夙愿、夢寐以求的歸途。“兩耳不聞窗外事,一心只讀圣賢書。”這種思維滲透到每一位讀書人的腦海,漸漸積淀為一種心理定勢。

科舉制度選擇的文章書寫程式,直接影響到文風的形成,而文風與士風、民風和社會風氣都有著密切的聯(lián)系。就八股取士而言,深深影響了明清以來的文風、士風、民風。盡管從文章上來說,八股文是一種不錯的寫作樣式。但八股文寫作有著繁瑣的文法規(guī)范,驅(qū)使人們只能亦步亦趨,不敢逾雷池半步。數(shù)百年里,科舉考試的文章寫作一意代圣賢立言,遠離現(xiàn)實,也潛藏著一種思想規(guī)訓與思維控制的企圖。而士人為了掙得功名,皓首窮經(jīng),到了后來連經(jīng)書也不讀了,只“記其可以出題之篇,及此數(shù)十題之文而已”。韋伯曾經(jīng)指出:“中國的考試,目的在于考察學生是否完全具備經(jīng)典知識以及由此產(chǎn)生的、適合于一個有教養(yǎng)的人的思考方式。”(《儒教與道教》,江蘇人民出版社1995年,第143—144頁)

⒉“當務之急在廢八股”:甲午海戰(zhàn)與科舉制度批判

八股取士的科舉弊端一直存在,歷史上也時有人批評,但直到面對甲午海戰(zhàn)的失敗,中國士人才初步達成共識,認為八股取士制度亟待變革。如果說1895年以前的士人們對傳統(tǒng)書寫體尤其是八股保持著一種眷戀,那么在1895年以后這種情形則有了極大的轉(zhuǎn)變。包天笑曾經(jīng)回憶當時的情形說:“這時候,潛藏在中國人心底里的民族思想,便發(fā)動起來。一班讀書人,向來莫談國事的,也要與聞時事,為什么人家比我強,而我們比人弱?為什么被挫于一個小小的日本國呢?讀書人除了八股八韻之外,還有其他該研究的學問呢!”(《釧影樓回憶錄》,香港大華出版社1971年版,第145頁)有識之士強調(diào)中國之所以戰(zhàn)敗并割地賠款,不是朝廷無能,根本原因在于八股科舉考試窒息了士人的思想和能力。這樣看來,在日本人勸降的不純動機背后,那信上所說的“墨守常經(jīng)”之詬病也算是不幸言中。

1895年,面對“驕囂”、漂浮的學風,嚴復在天津《直報》先后發(fā)表了《論世變之亟》《原強》《救亡決論》《辟韓》等重要政論,發(fā)出了“廢八股”的強音。他指出:“八股非自能害國也,害在使天下無人才。”他甚至說:“時局如此之糟,六經(jīng)五子亦皆責有難辭。”(嚴復:《論世變之亟》)他列舉了八股取士的三大罪狀:“錮智慧”“壞心術”“滋游手”,“八股取士使天下消磨歲月于無用之地,墜志節(jié)于冥昧之中,長人虛驕,昏人神志,上不足于輔國家,下不足于資事蓄;破壞人才,國隨貧弱。”并指出當代救亡之道在于廢除八股取士而大講西學(嚴復:《救亡決論》)。同年5月,康有為等發(fā)起《公車上書》,也痛哭流涕地發(fā)出了改革科舉的聲音。但即使登高一呼,應者云集,從民間舉子的號召到政府的改革實踐,也是需要一定時間的。時至戊戌變法時期,康有為依舊堅持科舉革廢的觀點,并且將甲午戰(zhàn)敗的罪名放在了以科舉為主體的書寫體等問題上:“民智不開之故,皆以八股試士為之……故臺、遼之割,不割于朝廷,而割于八股;二萬萬之款,不賠于朝廷,而賠于八股;膠州、旅大、威海、廣州灣之割,不割于朝廷,而割于八股。”(《康南海自編年譜》,中華書局1992年版,第42頁)“故國亡于無教,教亡于八股。故八股之文,實為亡國、亡教之大者也。”(《請商定教案法律,厘正科舉文體,聽天下鄉(xiāng)邑增設文廟,謹寫孔子改制考進呈御覽,以尊圣師而保大教折》,《戊戌變法文獻資料》第718頁)

為什么人們把矛頭對準了八股取士的科舉制度呢?因為教育的目的,是為了選拔人才,而晚清所謂的教育,皆是為科舉考試服務的,一切都要圍著科舉這個指揮棒轉(zhuǎn)。結果便使得讀書人除了帖括、制藝、詩賦之外,一概不知。然而,問題還不單單在科舉本身,而在于國家只用八股取士,“為中國錮蔽文明之一大根源,行之千年,使學者墜聰塞明,不識古今,不知五洲。”(中國史學會主編:《戊戌變法》,上海人民出版社1957年版,第280頁)這種制度自身既不能造就人才,對社會上所謂沒有出身的人才又根本排斥。顯然,中國要自強,要改革,要進步,需要大批卓絕務實、不尚空談、眼界開放、思想銳進的人才;而這種人才的造就,已經(jīng)不能指望舊的教育體制和官制。為將來計,中國的改革只能從廢除八股試帖、科舉考試開始,進而改革已有的官制。這是打破固有的體制循環(huán)的第一步。

⒊“廢科舉而建學堂”:知識轉(zhuǎn)換與士人獨立人格的塑造

科舉制度為利祿之途,至晚清已經(jīng)歷經(jīng)千年,早已深入人心,為中國士人的安身立命之所,對它進行任何改革,勢必難度極大。但康有為等維新之士一系列的條陳、奏折,終于促使光緒皇帝下了決心。1898年5月12日,光緒帝下達諭旨:從鄉(xiāng)會試到經(jīng)濟歲舉,乃至生童歲科各試,“一律改為策論”。這意味著八股取士被廢除,策論成為士人書寫的重要體裁。但直到科舉改制出現(xiàn),人們才逐漸擺脫傳統(tǒng)的科舉心態(tài),關心起八股文寫作之外的知識。姚公鶴的《上海報業(yè)小史》中記載了科舉改制對報章盛行的作用:“當戊戌四五月間,朝旨廢八股改試經(jīng)義策論……而所謂時務策論,主試者以報紙為藍本,而命題不外乎是。應試者以報紙為兔園冊子,而服習不外乎是。書賈坊刻,亦間就各報分類摘抄刊售以牟利。”1901年8月29日,慈禧太后發(fā)布上諭:“科舉為掄才大典……乃行之二百余年,流弊日深,士子但視為取科名之具,剿襲庸濫,于經(jīng)史大義無所發(fā)明,急宜講求實學,挽回積習。”(《光緒政要》卷27,上海榮義堂1909石印本)1903年3月,張之洞上《請遞減科舉折》,訴說科舉之弊:“科舉之詭弊相仍,可僥幸而期獲售。雖廢去發(fā)古試帖,改試策論經(jīng)義,然文字終憑一日所長,空言究非實詣可比。”

我們看到,早在19世紀末書寫體的變革就在靜悄悄地進行著:改八股而試策論的改革措施容納了新學知識,以圣賢義理之學為根本,又博采西學之切于時務者實力講求,以救八股考試的空疏迂謬之弊,以成通經(jīng)濟變之才。當然,真正導致士人知識重心根本轉(zhuǎn)移的還在于1905年的科舉制廢除。在科舉制度的影響下,讀書、寫文章就是為了做官,既吞噬了教育的獨立性和獨立人格的培養(yǎng),也擾亂了知識傳播的純粹性。陳獨秀以親身經(jīng)歷道出其根本弊端:“中國學術不發(fā)達之最大原因,莫如學者自身不知學術獨立之神圣。”1905年9月2日,清廷下詔:“自丙午科為始,所有鄉(xiāng)會試一律停止,各省歲、科考試,亦即停止。”科舉制度的革廢,預示著知識結構的調(diào)整和自身發(fā)言方式的轉(zhuǎn)變。如何調(diào)整知識資源,面對新的事物,改革使全國的讀書人一度大為恐慌,他們平日朝夕所讀的是八股,案頭所列的是闈墨或試帖詩,經(jīng)史向不研究,時務更是茫然。

新的傳媒、新式學堂、新的學會和新的報刊的出現(xiàn),西方文化在轉(zhuǎn)型時代空前擴散,而西方知識與思想也在這些載體的支持下,以前所未有的速度傳播。士人逐漸突破傳統(tǒng)的知識結構,“學”的內(nèi)涵由儒家經(jīng)典向時務知識轉(zhuǎn)向。據(jù)廣學會報道,“現(xiàn)在已有很多人,特別是在甲午戰(zhàn)爭之后,要買我們的書;以前即使白送給他們這些,他們也不愿看一看”,而今“各行各業(yè)對西學都有極大的需求——不僅是教育方面的書籍,地理、歷史、科學、旅行方面的書籍都需要”(《廣學會年報(第十一次)》,《出版史料》1992年第1期,第44-45頁)。甲午海戰(zhàn),讓士人覺悟到單憑傳統(tǒng)的儒家經(jīng)典已經(jīng)無法應付現(xiàn)世的變化。正是科舉的革廢,使得讀四書五經(jīng)、作八股文、走科舉路的知識人丟掉了進身之階、立命之梯。他們不得不擺脫傳統(tǒng)“稻粱謀”的路徑,開辟新的人生道路。新式學堂讓具有“中間物”色彩的知識人不斷蛻變,身份也隨之在知識體系的轉(zhuǎn)換中獲得了新的確認。1894,一個坐標式的年代,“一戰(zhàn)而人皆醒”,難怪梁啟超說“喚起吾國四千年之大夢,實則甲午一役始也”。

(作者系河南大學副校長;本文系國家社科基金“20世紀書寫體變革與新文化運動的發(fā)生研究”〔11BZS049〕的階段性成果)