“傳統體制下,他精研價值規律,探幽發微,求索匡正體制弊端之正道;改革開放后,憑借精深學術積淀,他徜徉于價格改革、控制通脹、宏觀調控等諸多領域,弘揚發展市場經濟之大法。他主編 《中國經濟學60年》、《新中國經濟學史綱》兩部鴻篇巨制,為歷史存留經典;22年中13次參加國家改革路線圖之設計,盡顯翰林本色。”這是在2013年第二屆“吳玉章人文社會科學終身成就獎”頒獎典禮上,主辦方給予中國社會科學院學部委員、著名經濟學家張卓元的評價。

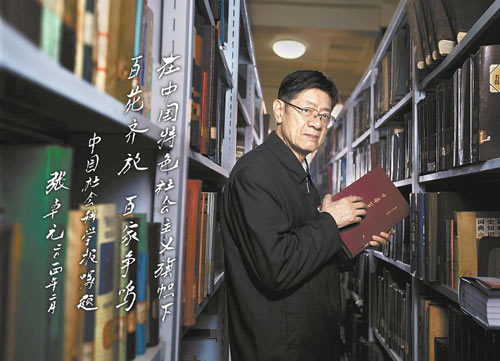

為拜訪中國經濟學界的這棵“長青樹”,冒著初春的微寒,記者敲開了北京月壇北小街2號院中國社會科學院經濟研究所古樸的木門。年過八旬的張卓元矍鑠而健談,熱情地接待記者。

17歲,與經濟學不期而遇

張卓元的口音中隱約帶有南方人特有的韻味,一問才知,他是客家人。1933年,他出生于廣東梅縣的一個金銀匠鋪家。張卓元說,客家人有個傳統,“再窮也要送孩子到學堂念書”。5歲那年,他開始接受規范的啟蒙教育。良好的早期教育讓他養成了勤于思考、善于動筆的好習慣;而嚴謹、克勤、進取的客家家風,也在他的性格中烙下了深刻的印記。

與經濟學的不期而遇,緣自一次偶然。17歲那年,新中國剛成立不久,張卓元還在梅州中學讀高三。“有一天,我無意中讀到前蘇聯著名經濟學家列昂節夫的《政治經濟學》,盡管對書中的基本原理一知半解,但那些關于資本主義經濟、帝國主義經濟的分析與描述使我入了迷,于是我開始對政治經濟學產生了濃厚的興趣。”張卓元緩緩回憶道。

興趣是最好的導師。這本在今天仍令不少專業學者感到枯燥的書,在當時卻引領著這位17歲的少年,走入了馬克思主義政治經濟學的大門。

高考后,張卓元面對清華大學社會學系和中山大學經濟學系兩張令人艷羨的錄取通知單,毅然選擇了后者。1954年,他又以優異的成績被選入中國科學院經濟研究所(中國社會科學院經濟研究所前身)工作。這之后,在于光遠、駱耕漠、孫冶方等經濟學前輩的影響與熏陶下,張卓元在經濟學研究道路上越走越遠,并開啟了他與“價值規律”的不解之緣。

60年,對價值規律一路執著

徜徉于經濟學浩瀚之海60余年,張卓元以見事于“未萌”的視野,提出了不少頗具開創性的理論。由此,他被貼上越來越多的標簽:“馬克思生產價格謎局”的破譯者、孫冶方經濟理論遺產的繼承者和發掘者、“穩健改革派”的代表人物,等等。

撥開這些令人眼花繚亂的標簽,在張卓元看來,無論是早年執筆著文,卷入幾次著名學術論戰,還是后來躋身我國社會主義市場經濟理論創立的隊列,再到直接獻策國家改革路線圖……“這其中,我對‘價值規律’的關注是一脈相承的。”張卓元坦言。

20世紀50年代中期至80年代前期,“價值規律”尚未在中國經濟學界獲得“名正言順”的地位,張卓元頂住壓力,陸續寫就多篇文章,層層叩問“價值規律”,積極為其正名。

20世紀80—90年代,適逢中國社會主義市場經濟體制初創的關鍵時期,張卓元接連提出“價格改革”、“穩中求進”、“國企改革”等一系列社會主義市場經濟發展與轉型的重要思考。“大部分觀點的核心思想,也是要‘讓價值規律在經濟中發揮主導作用’。”張卓元說。

從1991年至今,張卓元參加了十幾次中央重要文件的起草工作。雖然改革的問題五花八門,但張卓元提出的一系列政策建議,卻無不旨在匡正發展過程中常被扭曲的“價值規律”地位。

80歲,“可以少寫,不能停筆”

張卓元的辦公室中,令人印象深刻的當屬堆滿四壁的書。記者不禁好奇,張老究竟有多少書?張卓元想了想,嘆道“我也數不清”。

張卓元告訴記者,自己有兩套房子,一套和老伴住,另一套幾乎全用來放書了,“客廳、臥室和陽臺……差不多10個書柜的書”。而在張卓元自己居住的家中,陽臺也被改造成 “書柜”——“在陽臺搭一溜臺子,下邊用來放書,上邊就種些花花草草。”提到這個創意,他有些得意。

張卓元的藏書幾乎全是經濟學類著作。“我基本只看專業書。”盡管在學問上如此專注,但每天下午聽新聞,是他多年來不變的習慣。“我是 ‘中國之聲’的忠實聽眾。”張卓元笑道。

除了讀書、聽新聞,張卓元最大的業余愛好便是聽音樂。“因為有輕微的神經衰弱,聽瑜伽音樂、古典音樂,尤其是中國古典音樂,可以幫我緩解疲勞和緊張。”

晚年的張卓元,由于頻繁受邀上“玉泉山”參與起草中央重要文件,被好友戲封以“玉泉山人”的雅號。

“筆耕不輟,著述等身”,或許是張卓元60余年學術生涯的最好寫照。對于未來,“可以少寫,不能停筆,停筆意味著不再從事研究工作”,張卓元自我期許。(記者 鄧之湄 呂家佐/攝)