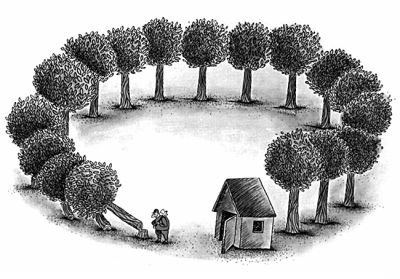

只有減少人類對自然的消費,維護自然生態系統的自我修復能力,人類才能可持續地生存下去。資料圖片

黨的十八大提出把生態文明建設作為我國的發展戰略任務之一,標志著我國的中國特色社會主義現代化建設進入了一個更高的發展階段。本文的宗旨是從探討生態文明理論的基本問題出發,解析我國進行“生態文明建設”的歷史意義。

生態價值觀:生態文明建設的價值論基礎

“生態價值”概念是“生態哲學”的一個基礎性概念,因而研究生態文明,必須弄清生態價值的含義。十八大報告中第一次使用了“生態價值”概念,標志著我黨提出的“科學發展觀”已經超越了西方建立在工業文明基礎上的不可持續的發展觀,成為與生態文明時代相適應的可持續的“新發展觀”。

“生態價值”主要包括以下三個方面的含義:第一,地球上任何生物個體,在生存競爭中都不僅實現著自身的生存利益,而且也創造著其他物種和生命個體的生存條件,在這個意義上說,任何一個生物物種和個體,對其他物種和個體的生存都具有積極的意義(價值)。第二,地球上的任何一個物種及其個體的存在,對于地球整個生態系統的穩定和平衡都發揮著作用,這是生態價值的另一種體現。第三,自然界系統整體的穩定平衡是人類存在(生存)的必要條件,因而對人類的生存具有“環境價值”。

對于“生態價值”概念的理解有兩點尤其值得我們關注:首先,生態價值是一種“自然價值”,即自然物之間以及自然物對自然系統整體所具有的系統“功能”。這種自然系統功能可以被看成一種“廣義的”價值。對于人的生存來說,它就是人類生存的“環境價值”。其次,生態價值不同于通常我們所說的自然物的“資源價值”或“經濟價值”。生態價值是自然生態系統對于人所具有的“環境價值”。人也是一個生命體,也要在自然界中生活。人的生活需要有適合于人的自然條件:可以生息的大地,清潔的水、由各種不同氣體按一定比例構成的空氣、適當的溫度、一定的必要的動植物伙伴、適量的紫外線的照射和溫度等等。由這些自然條件構成的自然體系就構成了人類生活的環境。這個環境作為人類生存須臾不可離開的必要條件,是人類的“家園”,是人類的“生活基地”,因而“生態價值”對于人來說,就是“環境價值”。

人與自然之間始終存在著兩種不同的基本關系:首先,從實踐論(人本學)的關系看,人是主體,自然是人的實踐和消費對象。在這個關系中,只有當自然物進入人的生產實踐領域,作為生產的原料被改造時,自然物才具有了價值。這就是人們常說的“資源價值”和“經濟價值”。這種人與自然之間的實踐關系所引發的后果,一方面使人獲得了生活資料,滿足了人的消費需要與欲望;另一方面也使自然物在人的生產與消費中被徹底毀滅,失去了其本來的存在性。其次,人與自然之間還有一種“存在論”的關系。在這個關系中,人與其他自然物種一樣,都是自然生態系統整體中的一個普通的“存在者”,它們都必須依賴于作為整體的自然系統才能存在(生存)。自然生態系統整體的穩定平衡是一切自然物(也包括人)存在的必要條件,在這個意義上說,自然物以及自然生態系統的整體對人的生存具有“環境價值”。

對人而言,自然所具有的“經濟價值”與“環境價值”是兩種不同性質的價值:自然的經濟價值或資源價值,是一種“消費性價值”。消費就意味著對消費對象的徹底毀滅,因而自然物對于人的資源價值或經濟價值是通過實踐對自然物的“毀滅”實現的;而“環境價值”則是一種“非消費性價值”,這種價值不是通過對自然的消費,而是通過對自然的“保存”實現的。例如,森林對于人來說,具有“經濟價值”和“資源價值”。要實現森林的這種價值,就必須把森林砍掉。只有如此,森林才能變成“木材”進入生產領域,以實現其經濟價值。與此相反,森林只有在得到保存(不被砍伐)的條件下,其對人才有“環境價值”。當人類把森林作為木材消費掉以后,森林以及它對人的環境價值也不復存在。這就使人類生存陷入了一個難以克服的“生存悖論”:如果我們要實現自然物的經濟價值(消費性價值),就必須毀滅自然物;而要實現自然的“環境價值”,就不能毀滅它,而是保護它。也就是說,人類不改造自然就不能生存;而改造了自然,又破壞了人的生存的環境,同樣也不能生存。解決這個生存悖論的唯一途徑就是,必須把人類對自然的開發和消費限制在自然生態系統的穩定、平衡所能容忍的限度以內。要做到這一點,就必須減少人類對自然的消費,以維護自然生態系統自我修復能力。關于這一點,十八大報告中明確指出:“堅持節約資源和保護環境的基本國策,堅持節約優先、保護優先、自然恢復為主的方針”,為的是“給自然留下更多修復空間”,以推進綠色發展、循環發展、低碳發展。

責任與公平:生態文明“制度建設”的基本原則

進行生態文明建設,首先要有制度上的保證。黨的十八大報告明確提出要“加強生態文明制度建設”,而“責任原則”和“公平原則”是環境文明制度建設的基本原則。

如前所述,自然界對人具有兩種不同的價值,即“經濟價值”和“生態價值”(或環境價值)。環境價值具有“公共性”,即同一個自然環境,對于生活在這個環境中的每一個人來說具有同等的環境價值:它為每一個人提供了同等的健康生存的環境條件;這個環境如果遭到破壞,也會影響到每一個人的健康生存,對誰都沒有例外。地球生態系統是所有地球人的生存環境,而不僅僅是某一個國家、地區、集團或個人的生存環境;同樣,某一個國家或地區的局部自然環境,也不是這個國家或地區中的某些人的環境,而是這個國家或地區中的所有人的環境。這就是環境價值的“公共性”。因此,如果某些企業或個人的經濟活動破壞了自然環境,就不僅破壞了其自身的生存環境,也破壞了所有人的生存環境,因而就是侵犯了其他人享有這個環境的權利,即侵犯了他人健康生存的權利。由環境價值的“公共性”所引出的第一個原則,就是公平原則:任何企業、個人為了經濟私利對環境的破壞,都是侵犯了他人享有環境價值的權力,這就是不公平。

從經濟價值看,只要一個經濟主體擁有對自然資源的使用權,他就擁有處置這個自然資源的權利,因為他無論如何處置這個經濟資源(如砍伐森林),都沒有損害他人的經濟利益,對其他人在經濟上都是公平的。西方現代發展觀和當代主流經濟學,僅僅看到了自然界對人的“經濟價值”,而沒有看到其“環境價值”,因而它講的“公平”僅僅是“經濟公平”,在經濟公平背后隱藏著的環境問題上的“不公平”被忽視了。要解決這種不公平,就必須追問造成這種“不公平”的責任問題:誰為了經濟私利破壞了公共環境,誰就應該為此承擔侵害他人享有環境價值權利的責任。責任原則就是從公平原則引出的另一個重要原則。解決公平問題,必須通過追問責任來實現:誰破壞了自然環境,誰就應該為他的行為承擔經濟責任,就應該受到懲罰,這才是公平的。

生態文明的制度建設必須堅持補償與懲罰統一的原則:為了保護公共環境而犧牲了自己的經濟利益的國家、地區、企業和個人,應該得到經濟上的補償。例如,如果要求有原始森林的國家或地區不開發(砍伐)這些原始森林,那么,享受這個公共環境的其他國家,就應該對這些國家或地區給予經濟補償,因為這些國家為了保護全人類的公共環境犧牲了自己的經濟利益。就我國內部而言,為了保護公共環境而犧牲了自己經濟利益的地區,應該得到相應的經濟補償;而補償所需資金,應該是來自發達地區以及高耗能、高污染企業,因為他們消耗了更多的經濟資源,對環境造成了更大的污染,他們應該在經濟上承擔破壞公共環境的責任。這一點,十八大報告中也有明確表達:“保護生態環境必須依靠制度。要把資源消耗、環境損害、生態效益納入經濟社會發展評價體系,建立體現生態文明要求的目標體系、考核辦法、獎懲機制”。其具體措施則為“深化資源性產品價格和稅費改革,建立反映市場供求和資源稀缺程度、體現生態價值和代際補償的資源有償使用制度和生態補償制度。”

生態意識的啟蒙:生態文明建設的文化基礎

生態文明的制度建設是必要的,它為生態文明提供了制度的保障。然而,僅僅依靠“制度”這種社會公共權力的強制來規范人們的行動還是不夠的。只有當廣大人民群眾都認識到保護生態環境的重要意義,把保護環境變成人民大眾的自覺行為,生態文明建設才會進入更高的層次。因此,除了進行生態文明的制度建設之外,還需要有生態文明的文化建設,形成一種與生態文明相適應的新文化。黨的十八大報告提出要“加強生態文明宣傳教育,增強全民節約意識、環保意識、生態意識,形成合理消費的社會風尚,營造愛護生態環境的良好風氣。”筆者認為,這一點主要涉及到的是生態文明的文化建設問題。

一種新文明的出現,總要伴隨著一次文化的啟蒙才能逐漸成熟起來。西方史學家通常把18世紀,特別是1789年法國大革命以前的那些歲月叫做啟蒙時代。這次啟蒙開啟了西方現代文明(即工業文明),因而可以被看作是一次工業文明的啟蒙。它形成了自由平等的政治觀念,也形成了西方主體形而上學的哲學觀念和鄙視自然、征服自然、主宰自然、掠奪自然的西方現代發展觀。這種哲學、發展觀應當為當今世界發生的生態危機、環境危機承擔思想上的責任。因此,生態文明建設,必須要有一個世界觀、價值觀、倫理觀的根本變革。從這個意義上,可以說生態文明是人類歷史上的又一次“啟蒙運動”。

人類的“第一次啟蒙”使人重新確立了主體性,而人類的“第二次啟蒙”則要使人認識到,只有規范和約束主體性,使人類的實踐活動不超出自然界的生態系統的掌控,生態系統才能保持穩定平衡,人類才能可持續地生存下去。正如十八大報告中所倡導的:我們“必須樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念,把生態文明建設放在突出地位,融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程,努力建設美麗中國,實現中華民族永續發展。”

(作者單位:吉林大學哲學基礎理論研究中心;本文系國家社會科學基金項目“生態文明哲學與社會發展觀研究”〔立項批準號:10BZX082〕的階段性成果。)